DXの必要性とは?DXがなぜ必要とされているかを解説

目次[非表示]

- 1.DXとは

- 2.DXの必要性とは

- 2.1.ビジネス市場で優位性を築くため

- 2.2.既存システムの老朽化に対応するため

- 2.3.人手不足を解消するため

- 2.4.「2025年の崖」への対応

- 3.DXがなぜ必要とされてきているか

- 3.1.社会の課題を解決してよりよい社会を目指すため

- 3.2.環境問題に対応するため

- 3.3.働き方の変化に対応するため

- 4.DXの必要性を自社で見つけ出す方法

- 4.1.1.目的を決める

- 4.2.2.DX推進のための環境を整える

- 4.3.3.施策を具体化させる

- 4.4.4.現状を把握する

- 4.5.5.優先度を決める

- 4.6.6.ワークフローをデジタル化して実施する

- 4.7.7.評価・改善をおこなう

- 5.DXで得られる効果

- 5.1.市場の変化や顧客のニーズに柔軟に対応できる

- 5.2.業務効率化と生産性向上

- 5.3.新しいサービスや商品・ビジネスモデルの創出

- 5.4.顧客ロイヤリティの向上

- 6.DXの必要性を知りDX推進に取り組もう

多くの企業で「DX」が注目されていますが、DXにはさまざまな解釈があり、明確なゴールを設定しにくいことも事実です。

実際に、DXとは何か、具体的にどのような取り組み「2025年の崖」への対応を指しているのかなどが、よくわからないという人もいるのではないでしょうか。

DXの必要性、なぜDXが求められているのか、またDXによってもたらされる効果について詳しく解説します。

DXとは

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を用いて、新たなビジネスモデルの創出や、人々の生活を良いものへと変革させることをいいます。

DXについて、※経済産業省が公表する「デジタルトランスフォーメーションを推進するためのガイドライン(DX推進ガイドライン)」では、以下のように解釈しています。

「企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズをもとに、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること」

すなわち、DXは、デジタル技術の導入によって、単にビジネスモデルを進化させるだけではなく、現在のビジネスモデルに対する価値観を、根源から変化させるほどのインパクトを与えるものであると認識しましょう。

DXと混同されがちな用語に「IT化」があります。IT化は、デジタル技術を用いて業務を効率化させることをいいます。

DXとIT化の関係性としては、IT化はあくまでDXの手段であり、DXはIT化の先にある目的と捉えましょう。

ただし、IT化の目的がすべてDXである必要はなく、業務効率化やデータ活用のためのプロセスであっても問題はありません。

したがって、

- DXの目的:デジタル技術によるビジネスモデルの変革や新たな価値の創出

- IT化の目的:業務効率化、DXの手段

という違いがあることを認識しておきましょう。

DXの必要性とは

ビジネスシーンにおいて、なぜDXが必要になるかについて見ていきましょう。

ビジネス市場で優位性を築くため

DXは、ビジネス市場において優位性を築くために必要な取り組みです。

ビジネスにおける市場優位性とは、競争の激しい市場で、自社がどれだけ良いポジションをとれるかということです。

たとえば、パンを販売している店舗には、他店のパン専門店だけではなく、スーパーやコンビニの焼き立てパン売り場やカフェ、スイーツ店など、複数の競争相手が存在します。

このような状況において、自社が生き残り、継続して顧客を獲得していくためには、単にパンを販売するだけではなく、ほかにはない価値を提供する必要があります。

そこで、必要になるのがDXです。

DXの事例として、普段おこなっている作業を自動化できたことで、顧客とのコミュニケーションにかける時間が確保できます。

顧客との距離が縮まることで、よりよい関係を築いたり、顧客のニーズを満たしたりすることで、顧客満足度を向上させることができます。

また、DXにより蓄積されたデータを活用して分析をおこなうことで、競合他社との差別化をはかることにもつながります。

したがって、DXは、市場において優位なポジションを築くために必要になるのです。

既存システムの老朽化に対応するため

既存システムの存在は、DX推進の足かせになります。

現時点で運用しているシステムの中には、何年も前につくられたものもあり、時代や状況の変化に合わせて改修をしようとしても、古いシステムを扱える人材が不足していたり、外部に丸投げしていたことで、そもそも改修不可能であったりということも考えられます。

既存システムの何が問題であるかについては、複数要素がありますが、拡張性や柔軟性に乏しいことで、ほかのシステムとの連携がしにくいことが挙げられます。

たとえば、システムの柔軟性が低く、データ分析ツールとの連携ができないことで、データを活用した顧客や市場の分析ができず、企業の利益を高めることができません。

このような状況を刷新するには、IT部門だけではなく、業務全体の見直しが必要になります。

IT部門だけではなく、業務全体を見直す組織改革が必要になる理由は、既存のシステムを部分的に改修していく方法を継続すると、今後のデジタル競争に勝ち残ることができないからです。

すなわち、既存システムの老朽化に対応するためには、システムの改修だけではなく、組織全体を変革するDXが求められるのです。

人手不足を解消するため

多くの企業では、人手不足に悩んでいます。

人手不足は、残業時間の増加や業務の属人化、業務負担の増加による労働意欲の低下などのリスクが発生します。

しかし、少子高齢化によりデジタル時代に対応できる働き手を、急速に増やすことは難しいものであり、限られた労働力で生産性を上げなければいけません。

そのためには、人でしかできない仕事は人がおこない、ほかの仕事は極力自動化したり、ロボットやAIで代用したりするなど、労働の最適化が求められます。

これは、単に作業をデジタル化するのではなく、ICTやAIなどの最新技術による斬新な工法や、これまでに自社の作業工程に採用するには、想像もできなかったほどの、革新的な技術の採用をイメージできるような意識改革が必要になるのです。

したがって、人手不足の解消には、単なるデジタル化による作業の自動化だけではなく、以前では想像できないほどの最新技術を取り入れるDXが求められます。

「2025年の崖」への対応

2025年の崖とは、既存システムを放置した場合に予想される、多くの企業がシステム運用保守が困難になることや、経済的損失、およびDX未達成という困難な状態を指す言葉です。

これは、経済産業省が、2018年に発表した「DXレポート〜ITシステム『2025年の崖』の克服とDXの本格的な展開〜」で提示されました。

仮に既存のシステムを放置した場合、多くの企業でシステムの運用保守が困難になります。

その理由は、長年にわたり、システムに機能を追加したり、一部機能のメンテナンスにとどまったりしてきたことで、システムの複雑化がブラックボックス化を引き起こしてしまっているからです。

また、古いシステムを扱うことができる人材が高齢化したり、人材不足が生じたりしていることも、既存システムが放置される要因のひとつになっています。

このまま、既存システムを放置し続けた場合、維持コストにより、年間で最大12兆円の損失が発生すると予想されています。

こうした損失を生まないためにも、既存システムを根本的に変えるためのDXが必要になるのです。

DXがなぜ必要とされてきているか

ビジネスシーンにおけるDXの必要性を踏まえたうえで、なぜDXが必要とされているのかを、企業や社会の目線で解説します。

社会の課題を解決してよりよい社会を目指すため

コロナ禍において人々の行動が制限されたことで、社会全体がさまざまな困難に陥りました。

しかし、社会のあらゆる困難の解決に、DXが大きく貢献したことは明らかです。

たとえば、対面でおこなうものだと思われていた訓練や医療教育は、VRやXR技術の採用で、対面しなくてもおこなうことが可能になりました。

人とのコミュニケーションは、ビデオ会議システムを利用することで、相手の顔を見ながら、リアルに近い状況でのコミュニケーションができるようになりました。

それぞれの分野に未だ課題はあるとしても、そのときに社会が抱えていた課題を解決し、新たな価値観やメリットを生み出しました。

さらには、ひとつの課題の解決が新たな課題の発見につながり、課題→解決→さらなる課題→解決を繰り返すことで、よりよい社会の実現につながります。

DXは、企業の利益向上だけではなく、社会貢献のために必要な取り組みでもあるのです。

環境問題に対応するため

DXを実現するために必要なICT技術は、環境問題のひとつであるCO2排出量の削減に必要です。

CO2排出量の削減に大きく貢献したDXの事例として、法人向け電子商取引が大きな割合を占めています。

電子商取引とは、ネットショッピングや電子決済、ストリーミング配信などが挙げられますが、これにより、物の生産や消費が効率化、および削減につながりました。

さらに、人々のニーズが物から情報やサービスへと移行したことで、人や物の移動が削減され、その結果、エネルギー源や資源が必要とされなくなったことで、CO2排出量の削減につながりました。

したがって、企業は、環境問題の解決のために、DXを推進し、人々の消費行動を変化させることが必要になるのです。

働き方の変化に対応するため

働き方改革や新型コロナウイルスの影響により、人々の働き方に対する意識は大きく変化しました。

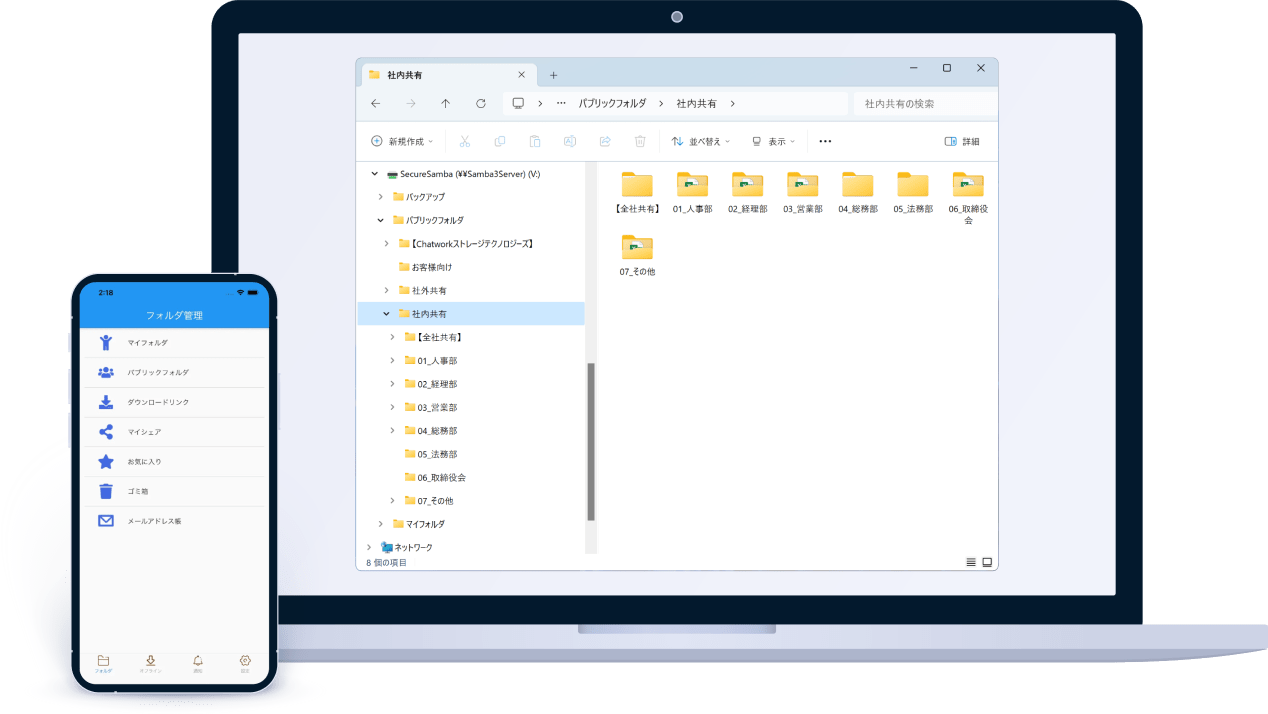

働き方が変化した一般的な例に、テレワークの普及が挙げられます。

最近では、出社とテレワークを組み合わせたハイブリッドワークは、出社とテレワークの良いとこ取りができるため、特に注目を集めています。

このように、時代の変化や社会情勢に応じて、今後も働き方が大きく変化することが予想されるため、より一層のデジタル技術が必要になります。

オフィスに出社しなくても、仕事ができることが明らかになったこれからは、人々はより自分らしい働き方を求めるでしょう。

そのため、企業はデジタル技術を活用して得たデータをもとに、社員がより働きやすいと感じる環境や、社員が仕事を通じて実現したいことを提供する必要があるのです。

DXの必要性を自社で見つけ出す方法

DXと一口にいっても、その範囲は広いため、自社のどこにフォーカスしてDXを進めていけばいいかを考えなければいけません。

自社のどこにDXが必要になるかは、DXの必要性を満たしているかどうかで判断します。

具体的なDXの進め方は以下のとおりです。

- 目的を決める

- DX推進のための環境を整える

- 施策を具体化させる

- 現状を把握する

- 優先度を決める

- ワークフローをデジタル化して実施する

- 評価・改善をおこなう

具体的にどのようなステップでDXを進めていくかを解説します。

1.目的を決める

DXの必要があると思われる部分を見つけ出し、「この部分は何のためにDXを実現させるのか」という目的を明確にします。

DXによって実現したい目的は、必ず責任者と共有し、DXを進めてもいいという同意を得ましょう。

具体例としては、「2025年の崖対策として、大きな損失を出さないためにも、既存システムを刷新する」のように、具体性のある目的を明示しましょう。

2.DX推進のための環境を整える

DXを進める際に必要な環境や仕組みを整えましょう。環境を整える際は、組織全体で取り組むことがポイントです。

DXは、これまで取り組んだことがないような試みになるため、メンバー間での方向性のすり合わせは重要になります。

これまでよりもコミュニケーションの頻度が多くなるため、ビジネスチャットのような効率的でスピーディーなコミュニケーションツールの導入は必須ともいえます。

具体例としては、DX推進部門やチーム、責任者やメンバー集め、DX推進に必要なツールやサービスの導入などをおこないます。

3.施策を具体化させる

DXが必要と思われる領域にある課題を、DX推進部門や、必要であれば組織全体で共有し、DX推進の施策を具体化させましょう。

責任者は、DXの目的に対して、その施策が整合性があり、具体的かつ最適な手段であるかを判断します。

具体例としては目的に対して、「〇月までに導入から10年以上が経過したシステムをすべて入れ替える」のように、より具体的な施策を立てます。

さらに、ある程度の実行フェーズを立て、最終段階までのスケジュールを決めましょう。

4.現状を把握する

DX推進部門が中心となり、初期段階よりも、より正確な既存システムの状況把握と分析をおこないます。

現状が明確に把握できたことで、改善すべき課題も確実化することができます。

具体例としては部署間での情報共有や課題解決に必要なビッグデータの管理、必要であれば社外の取引先との情報共有もおこないましょう。

5.優先度を決める

目的に対して解決すべき課題の優先度を決めます。

前段階で、より明確に現状を把握したことで、新たな課題が生じることもあるため、それらも含めて、優先順位をつけていきます。

なお、優先度を決める場合は、細かい業務から解決していくことを意識することで、デジタル化に対する社員の抵抗意識を抑えることができるでしょう。

具体例としては優先度を決めるポイントを絞ります。

解決の難易度、デジタル化にかかるコストや人数など、さまざまな視点から優先順位を決めましょう。

6.ワークフローをデジタル化して実施する

まずは細かい業務からデジタル化を実施していきます。可能な限り、クラウドサービスを導入し、効率化させていきましょう。

細かい業務をデジタル化できたら、デジタル化のプロセスを組織全体へとシフトしていきましょう。

具体例としては現場が取り組むペーパーレス化やハンコの電子化から、組織全体のワークフローである稟議書や勤怠管理の電子化へと規模を拡大させていきます。

7.評価・改善をおこなう

DXは継続させることが重要であり、企業はDX実現に向けて、課題を解決し続けることが重要です。

細かい業務であっても、その都度評価・改善をおこない、継続的な改善が必要になります。

具体例:「計画」→「実行」→「評価」→「改善」の、PDCAサイクルを回し続けます。

DXで得られる効果

DXによってどのような効果がもたらされるのかについて見ていきましょう。

市場の変化や顧客のニーズに柔軟に対応できる

DXは、市場の変化や顧客のニーズに柔軟に対応することができます。

業務にデジタル技術を取り入れて最適化できることで、市場に変化があった場合、「では、この変化に対応する新たなサービスは何か」といった思考にリソースを割くことができます。

単に、デジタル化による事務作業の効率化だけではなく、DX実現のための創造的思考をもつことができる点は、DXによってもたらされる効果です。

また、時代と共に変化する顧客のニーズを柔軟に受け止めることができるのも、DXの効果といえます。

たとえば、コロナ禍においてスーパーなどの小売業が、ネットスーパーや宅配サービスを導入したケースが該当します。

ネットスーパーやECサイトにより商品の購入が可能になったことで、外出しなくても生活に必要なものが手に入るという価値を提供できます。

DXにおいて、上記の事例は狭義的なものではありますが、既存ビジネスから生まれた新しいサービスであり、「これができたなら次は…」といったように、DXのレベルを向上させるステップとなることは間違いありません。

業務効率化と生産性向上

DX推進では、革新的なデジタル技術を積極的に導入することが求められます。

ここでいう革新的なデジタル技術とは、たとえば、人工知能(AI)やIoT(モノとインターネットに接続する技術)を指します。

製造現場におけるDX事例として、生産計画起案の効率化を、例に挙げて解説していきます。

たとえば、ひとつの鉄板からどれだけの製品を作り出せるかは、ほかの部品との組み合わせが膨大になるうえに、無駄が生じないよう、仕様が異なる製品に鉄板を使用することも含めると、生産計画を立てづらくなってしまいます。

これまで、熟練した担当者が、時間をかけておこなっていたこのような作業は、DXによる効率化が可能です。

発注から製造完了までのデータを蓄積させ、機械学習で人工知能に覚えさせたのちに、生産計画をおこなうシミュレーターサービスに反映させることで、一気に最適化できます。

大幅に時間を割かれていた業務が効率化されたことで、生産性の向上にもつながります。

新しいサービスや商品・ビジネスモデルの創出

DXがもたらす効果として、新しいサービスや商品、ビジネスモデルの創出が挙げられます。

既存のシステムの刷新により、新たなプラットフォームを構築したことで、新しいサービスを顧客に提供した例には、動画配信サービスが挙げられます。

顧客が見たい動画のDVDを宅配するサービスから、事業変革により、プラットフォームを構築し、動画を配信するというサービスを創出したことは、まさにDXの成功事例です。

動画配信サービスが盛り上がりを見せているのは、顧客データを分析し、リコメンド機能を充実させることで、コンバージョン率向上につながったともいえます。

また、服や雑貨などの小売業において、これまでは、服は試着しないと自分に合っているかどうかわからない、雑貨は質感や重さなどを手にとってみないとわからないというのが、消費者の自然な意識でした。

しかし、事業変革をもたらすDXにおいては、ショップのスタッフがライブ配信をおこないながら、商品紹介や購入をおこなうライブコマースという販売手法を導入しました。

ライブ配信中は、視聴者からのコメントによる問いかけに対して、リアルタイムに答えることが可能なため、自宅にいながら、まるで実際にショップで接客を受けているかのような体験ができます。

DXは店頭対応の概念を覆すほどの、新たなビジネスモデルの創出につながったといえるでしょう。

顧客ロイヤリティの向上

顧客ロイヤリティとは、そのメーカーやブランドに対する愛着や信頼感のことをいいます。

自社に対する顧客の定着化をはかるためには、顧客が最適なタイミングで最適な体験ができることが求められます。

また、顧客は一度最適な体験をしたら、その次の体験への期待値は高くなることも予想されます。

そこで、デジタル技術を利用したデータの活用により、顧客との接点に変革をもたらしていくのです。

顧客接点の変革計画としては、人工知能による顧客の需要予測や業務効率化による店舗運営、配送方法の最適化など、既存の業務のデジタル化が挙げられます。

さらに、顧客から得たアンケートや消費行動を分析して、商品やサービスに対する満足度、メーカーやブランドに対する愛着度を数値化したデータを活用すれば、顧客ロイヤリティを向上させることにもつながります。

DXでは、デジタル技術を活用した徹底的な顧客目線を分析することで、顧客ロイヤリティの向上をはかることができるのです。

DXの必要性を知りDX推進に取り組もう

コロナ禍を経て、働き方や生活の仕方など、人々の意識は大きく変化しました。

国や社会全体がDXに取り組む中、既存の事業計画を延長しただけでは、ビジネス市場で生き残ることは困難です。

今後は、DXにより、他の追随を許さないほどの新たなビジネスモデルや経営戦略が求められます。

組織全体が一丸となってDXの必要性を理解し、積極的なDX推進に取り組みましょう。