テレワークは今後どうなる?テレワークの今後と継続に向けた取り組み

目次[非表示]

- 1.テレワークの今後はどうなると考えられている?

- 1.1.テレワークの動向と今後の予想

- 1.2.現在のテレワークの状況

- 2.テレワークの今後の扱いの考え方が分かれる理由

- 3.テレワークを今後も継続するべき理由

- 3.1.働き方の自由度を上げられるから

- 3.2.社員満足度が向上する

- 3.3.BCP対策になるから

- 3.4.デジタル化の先にあるDXにつなげるため

- 3.5.組織の風土を見直すことができる

- 4.テレワークを今後も継続するために解決すべき課題

- 4.1.コミュニケーションの質

- 4.2.テレワークにおける人事評価

- 4.3.長時間労働の改善

- 4.4.アナログ体質から抜け出せるか

- 4.5.テレワーク継続の有無による企業競争力の向上

- 5.テレワークを今後も継続するために必要な取り組み

- 5.1.テレワークに最適な人事評価をおこなう

- 5.2.デジタルを恒常化させる

- 5.3.フレックスタイム制の導入

- 5.4.テレワーク環境の再構築

- 5.5.テレワークへの意識改革

- 5.6.ハイブリッドワークを取り入れる

- 6.テレワークは今後はスタンダードな働き方のひとつになる

新型コロナウイルス対策で導入されることが多かったテレワークの今後について、企業はどのように考えているのでしょうか。

テレワークの現状を踏まえたうえで、テレワークは今後どうなると予想されているのでしょうか。

また、テレワークの今後について考え方がわかれる理由、テレワークを今後継続するために解決すべき課題など企業に求められる取り組みはどのようなものかについて解説します。

テレワークの今後はどうなると考えられている?

これまでのテレワークの実施率の動向から、テレワークの現状や、テレワークは今後どうなると考えられているかについて見ていきましょう。

テレワークの動向と今後の予想

2022年7月に東京都が公表した「テレワーク実施率調査結果」を参考にすると、6月の都内企業のテレワーク実施状況は、前月より減少しています。

テレワーク実施率を折れ線グラフで表した際に、まん延防止等重点措置が発令されれば上昇し、解除がされれば下降するという傾向が繰り返されています。

しかし、2022年以降は重点措置の発令中と解除後で、テレワーク実施率の差が比較的少なく、数値は下降傾向にあることがわかります。

この傾向が継続されると仮定すると、今後はテレワーク実施率が少しずつ下がると予想されています。

現在のテレワークの状況

テレワークの実施率には、地域や企業規模によって格差が生じています。

パーソル総合研究所が発表した「第六回・新型コロナウイルス対策によるテレワークへの影響に関する緊急調査」によると、関東の実施率と比較して、そのほかの地域(近畿を除く)では、半分以下の実施率に治まっています。

また、2022年2月における企業規模別テレワークにおいても、従業員が多い企業と少ない企業では、実施率に約3倍もの差があり、小規模企業のテレワーク実施率は低くなっています。

テレワークは、本来、労働者が働きやすくなる働き方改革の取り組みとして導入されました。

テレワークが継続されている企業は、それだけテレワークによる生産性向上やデジタル化が進められている証でもあります。

テレワークの実施率が下降傾向であることや、地域や企業規模によって格差が生じることは、社会全体のデジタル化や事業力強化を阻む原因となるため、対策を講じる必要があるのです。

テレワークの今後の扱いの考え方が分かれる理由

テレワークが定着しつつある中で、「テレワークは今後も継続すべき」という意見と、「テレワークは今後廃止する」という意見をもつ企業に分かれています。

このようなテレワークの今後の継続に対して、なぜ相違が生まれるのでしょうか。

その理由は、テレワークに対する経営層の価値観が異なることにあります。

経営層や上司は、社員をマネジメントする立場にあるため、オンラインでは社員の働きぶりが見えづらく、フィードバックや評価がしにくいと感じます。

経営層の多くは年齢的に、対面によるコミュニケーションを重んじる傾向にあるため、新型コロナ対策がきっかけの場合、感染状況が落ち着いたのであれば、出社したほうが自分の役割を果たしやすいと考えています。

一方、社員は自律的な業務遂行に慣れてきたことにくわえて、通勤時間の削減ができることで、テレワークのほうが効率的であると感じる人が多いです。

経営層がテレワークを好機ととらえ、マネジメントや評価の方法をデジタル思考へとシフトすることができれば、テレワークを継続することに異論はもたず、むしろ積極的に継続すべきと考えることができます。

しかし、そもそもテレワークを一過性のものと捉え、感染状況が落ち着いたのであれば、出社に戻すという意見をもつ経営層がいる企業では、テレワークは時間とともに廃止されてしまいます。

テレワークの今後において、継続の賛否に違いが生じるのは、経営層のテレワークに対する価値観の違いや実際にテレワークで働く社員の声や効果を聞き取っているかに違いが生じるからといえるでしょう。

テレワークを今後も継続するべき理由

テレワークをコロナ禍における一過性のものではなく、なぜ継続させるべき働き方であるかという理由について考えてみましょう。

働き方の自由度を上げられるから

テレワークは、働く場所が自由になるというメリットがあります。

テレワークが継続されることで、自分自身がその日の業務範囲や成果を、自主性をもって遂行するスキルが身についてきます。

その結果、これまでのように9〜18時のように就業時間に拘束されなくても、コアタイムを自律的に設定して、あとは自由に働く時間を決めることも可能になります。

テレワークを継続させるべき理由には、働く場所だけではなく、働く時間も自由になることで、働き方の自由度を向上させることができるからなのです。

社員満足度が向上する

公益財団法人日本生産性本部が4月に発表した「働く人の意識調査」によると、テレワークの実施率が上がらない中でも、在宅勤務をおこなう人の満足度は過去最高を記録し、2020年5月に調査したときと比較して、大幅な伸びを記録しています。

このことから、テレワークが継続されればされるほど、テレワークという働き方が快適なものになりつつあることがわかります。

社員の満足度が上がっていることが明らかになっているのであれば、テレワークは社員にとって継続されるべき働き方であるといえるでしょう。

BCP対策になるから

外出制限や人が集まることに対する制限が落ち着いたとはいえ、再び何らかの感染症が猛威をふるう可能性は否定できません。

あるいは、大災害やテロなどの緊急事態が発生することも予想されます。

テレワークが継続されていれば、緊急時であっても、事業を継続するためのBCP対策はすでにとられているため、落ち着いて対処することができます。

また、テレワークが「当たり前」の働き方となったことを踏まえて、新たなBCP対策を見直すきっかけにもなるでしょう。

デジタル化の先にあるDXにつなげるため

テレワークでは、業務のデジタル化は必須です。

テレワークによって、新たなクラウドツールやサービスを導入した企業は多く、テレワークが定着化したことで、クラウド化された環境にも慣れてきたことでしょう。

多くの企業でこうしたデジタル化が進んだのであれば、その場に定着せず、競争力強化のために、デジタル化の先にあるDXにつなげることが求められます。

テレワークから出社に戻すことで、再び対面での会議を復活させたり、紙によるファイル共有をおこなったりすることで、テレワークで定着化したデジタル化を停滞させてしまいかねません。

デジタル化が停滞すると、DX推進を阻む要因となり、変化の激しいビジネスシーンにおいて、どんどん遅れをとってしまいます。

デジタル化のスピードを止めないことが、今後におけるビジネスシーンには必須となるため、テレワークは継続しなければならない働き方といえるでしょう。

組織の風土を見直すことができる

テレワークを継続することで、その会社における働き方を大きく左右する「組織風土」を見直すきっかけとなります。

組織風土として、「社員マネジメントはリアルでないと難しい」「帰属意識は出社してこそ築かれる」という思考をもっていると、テレワークではマネジメントやチームワークは一切成立しないことになってしまいます。

テレワークを継続することで、「では自社でできる社員マネジメントとは何だろう」「自社に対する帰属意識とはいかにして生まれるのだろう」という、その会社における働き方をイチから考え直す思考が生まれます。

それにより、テレワークを継続させる組織風土は見直さなければいけないという、新たな変革や成長をもたらすことができるのです。

テレワークを今後も継続するために解決すべき課題

テレワークを今後も継続するためには、課題を解決する必要があります。

どのような課題の解決がテレワークの今後に作用するかを見ていきましょう。

コミュニケーションの質

テレワーク中のコミュニケーションは、回数が多ければいいというものではありません。

気軽にコミュニケーションがとれるビジネスチャットであっても、必要以上にメッセージを送ると、かえって集中力が途切れたり、ストレスを感じたりするものです。

テレワーク継続のためには、オフィスとテレワークでは、適切なコミュニケーションは異なるということを認識しなければいけません。

テレワークにおける人事評価

テレワークでは、部下が働いている姿を見ることができないため、可視化できる成果以外の部分で、人事評価をすることが困難になりました。

テレワークにおける適切な評価ができないまま人事評価をおこなうと、主観的な意識が加味され、人事評価にバラつきが生じてしまいます。

そのため、今後のマネジメントにおいては、テレワークを継続することを前提として、どのように人事評価をしていくかが課題となるでしょう。

長時間労働の改善

テレワークでは、依然として長時間労働などの勤務状況の厳しさは改善されていません。

国土交通省が結果を公表した「令和3年度 テレワーク人口実態調査」によると、雇用型テレワーカーが、テレワーク実施後に感じた悪い点に対して、勤務時間が長くなるなどの勤務状況の厳しさへの回答率が半数を上回りました。

テレワークが多くの企業で導入されてから2年あまりが過ぎる中、テレワークによって長時間労働が改善されないままでは、テレワークの継続自体が困難になるため、優先して解決すべき課題となります。

アナログ体質から抜け出せるか

テレワークを継続させるためには、業務のデジタル化は必須になります。

しかし、業種や企業体質によっては、紙や口頭によるやり取り、あるいは、アナログからデジタルにシフトし始めたという段階にとどまっているケースも見られます。

中小企業庁が発表した「22年版中小企業白書」では、デジタル化の取り組み状況を4段階に設定し、感染流行前の2019年から2021年時点までの推移が公表されています。

調査によると、多くの企業で感染流行前と比較してデジタル化が進められている一方で、アナログからデジタルへのシフト段階にいる企業は、約4割以上を占めているのです。

アナログ体質から抜け出せないままでは、デジタル化を進めることができず、快適なテレワークを継続することも困難になります。

企業体質を変えることは、組織の力で解決が可能な問題であることからも、解決すべき課題です。

テレワーク継続の有無による企業競争力の向上

コロナ禍では、緊急事態宣言の発令とともに、多くの企業でほぼ同時期にテレワークを導入しています。

しかし、目下の課題を解決することを理由に今後テレワークを廃止してしまうことは、企業競争力の低下をまねいてしまいます。

テレワークは、業務のデジタル化と同時に業務効率化について考える機会でもあります。

たとえば、紙媒体の書類を電子化する際に、書類を電子化することを自動化できないかを考えるきっかけにもなるのです。

このようにデジタル化と自動化、デジタル化と効率化などを組み合わせた取り組みができる企業とできない企業では、数年後の生産性には大きな差が生まれるでしょう。

テレワークの継続を単なる働く場所を変えるだけの手段ととらえるのではなく、今後の市場優位性につながることを意識しなければいけません。

テレワークを今後も継続するために必要な取り組み

テレワークを今後も継続するためには、どのようなことに取り組めばよいかを見ていきましょう。

テレワークに最適な人事評価をおこなう

テレワークを今後も継続するために、出社していたときの人事評価制度から、テレワークに適した人事評価制度へとシフトしましょう。

直接的に働いている姿を見ることができないため、可視化できる成果物や数字だけで評価をおこなうことは避けましょう。

具体的には、成果物や数字を踏まえたうえで、オンラインでの対話をおこない、成果や数字を出すまでのプロセスをヒアリングしたうえで、評価をおこないます。

ただし、評価項目が成果物に偏ってしまうことを意識しすぎて、かえって評価項目がプロセスに偏りすぎないように注意しましょう。

評価に主観が入らないように、人事評価システムを導入すると、テレワークに適切な人事評価が可能です。

デジタルを恒常化させる

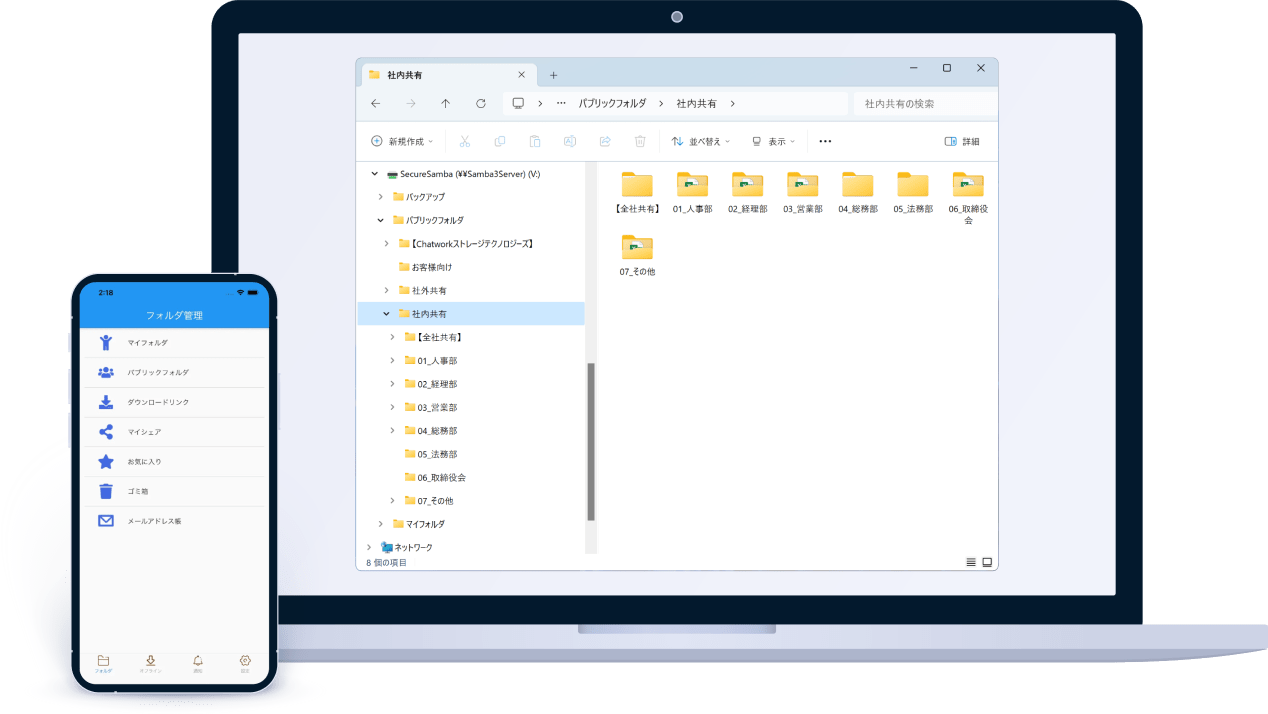

コミュニケーションのためのビジネスチャットや、ファイル共有のためのオンラインストレージは、すでに導入している企業も多いことと思います。

しかし、テレワークを今後も継続するのであれば、一歩踏み込んだデジタル化が求められます。

デジタル化を進めにくい工場などの製造業であっても、IoT機器を導入しリアルタイムなデータを集めることで、データの可視化や分析が可能になり、生産工程の最適化が可能になります。

テレワークには不向きだと思われていた業種においても、デジタル技術を積極的に導入することで、「この仕事はデジタルでおこなうもの」という意識に変化していくことが可能です。

社会全体でデジタルが恒常化されれば、テレワークがノーマルな働き方となるでしょう。

フレックスタイム制の導入

テレワークの本来の目的は、働きやすさです。

企業は、緊急対策としてのテレワークから、継続したテレワーク体制へとシフトし、社員が働きやすいと感じる労働環境にすることが求められます。

安定したテレワーク体制を支えるには、勤務時間に対する課題への取り組みも重要です。

自宅でテレワークをおこなう場合、育児や介護などで会社の就業時間に合わせた業務が難しい人もいます。

そのようなケースにおいては、たとえば午前6時から午後10時までの間で、自身の都合に応じて合計8時間勤務する、「スーパーフレックス制」などを導入するのもよいでしょう。

スーパーフレックス制では、家族が起床する前や就寝してから作業をおこなうことで、集中して業務に取り組むことが可能です。

働く時間が自由になることで、「テレワークは働きやすいから今後も続けたい」と社員に感じてもらうことができるでしょう。

テレワーク環境の再構築

テレワークを今後も継続するための必要な取り組みとして、テレワーク環境の再構築をおこないましょう。

テレワーク環境を再構築する目標として、「社外からできない業務はない」程度を目指し、ITインフラや業務システムを整えます。

取り組みの具体例を挙げると、社外からでも、多くの社員がスムーズに社内のネットワークにアクセスできるように、ネットワークの増強をおこないます。

新しくVPN(仮想プライベートネットワーク)を構築する、あるいは、すでにVPNが構築されているのであれば、メモリの容量を増やすとよいでしょう。

また、社外から利用できる業務システムを増やす、あるいは、社外の取引先に対する文書や押印を電子化するなども挙げられます。

こうした取り組みは、一部の人だけが利用できても意味がないので、全社員が使いやすいように、Tipsにまとめてビジネスチャットで共有したり、オンライン研修をおこなうなどして、徹底した周知をおこないましょう。

テレワークへの意識改革

「出社してこそ仕事」「テレワークに不向きは不向きな業種」という意識を変えないことには、テレワークを継続させることはできません。

大事なのは、テレワークは感染リスクを回避するための措置ではなく、働く人すべての時間と場所を有効活用できる働き方であると、意識を変えることです。

テレワークへの意識改革ができれば、テレワークに不向きだと考えられている業種においても、デジタル技術を活用することで、どう変えられるかを考えることができるでしょう。

ハイブリッドワークを取り入れる

出社時の自然発生的なコミュニケーションは、オンラインでのコミュニケーションでは得難いものです。

また、取引先によっては、顔と顔をつき合わせたコミュニケーションを重んじることもあります。

新しい働き方として、テレワークと出社を組み合わせたハイブリッドワークを導入してみましょう。

ハイブリッドワークによって、働き方の選択肢が増えるため、より自分らしい働き方ができます。

ただし、重要なのは、ハイブリッドワークで働く目的や効果を明確にすることです。

感染リスクが落ち着いたからなんとなく出社する、テレワークでは仕事がやりにくいからといった目的では、理想的なハイブリッドワークではありません。

したがって、ハイブリッドワークでは「働き方の最適化」を意識することが重要になるのです。

テレワークは今後はスタンダードな働き方のひとつになる

テレワークは、働く人が自分らしく働ける働き方であるため、「〇〇だからテレワーク」というのではなく、出社と並ぶスタンダードな働き方のひとつとして意識しましょう。

テレワークが今後も継続される企業は、BCP対策や社員満足度の向上など、組織の成長を促すほか、デジタル化の先にあるDXの実現に向けて、組織風土やビジネスモデルを抜本的に変革させることにもつながるでしょう。

テレワークを今後継続するためには迅速かつ安全なデータ共有、バックアップ手段の用意が必要です。

オンラインストレージ「セキュアSAMBA」でテレワークをより快適に行えるように整備していきましょう。