テレワークの情報漏えいリスクとテレワークの情報漏えいを防ぐ方法

目次[非表示]

- 1.テレワークで情報漏えいが起きる影響とリスクとは?

- 1.1.莫大な損害賠償のリスク

- 1.2.システムの停止によって業務が阻害されるリスク

- 1.3.情報漏えいに対処するための人手と費用リスク

- 1.4.会社の信頼性が急落するリスク

- 2.テレワークで情報漏えいにつながる原因

- 2.1.安全性の低い通信環境下での仕事

- 2.2.個人用パソコンを仕事に利用している

- 2.3.データを移動させる時の紛失、盗難

- 2.4.IDやパスワードの漏えい

- 2.5.メールの誤送信

- 2.6.クラウドサービスへの自動同期

- 2.7.端末の紛失

- 2.8.テレワークを覗き見られる、盗み聞きされる

- 2.9.情報を悪用しようとする従業員

- 2.10.テレワーク中のSNS

- 3.テレワークの情報漏えいを防ぐ方法

- 3.1.情報の暗号化

- 3.2.総合セキュリティソフトの導入

- 3.3.認証段階を増やす

- 3.4.データに接続できる端末を限定する

- 3.5.テレワーク専用端末の支給

- 3.6.アクセスログの管理

- 3.7.VPNの導入

- 3.8.端末にデータを保存しない

- 3.9.クラウドサービスの利用

- 3.10.機密保持契約書・誓約書の作成

- 3.11.従業員のセキュリティ意識を向上させることも重要

- 4.テレワークで情報漏えいが起きた際の対処法

- 4.1.ネットワークを遮断して被害拡大を防止する

- 4.2.不正アクセスの証拠を集める

- 4.3.情報漏えいの原因を探る

- 5.情報漏えいを防ぐテレワーク環境を構築しよう

テレワークは会社に出社せずとも仕事ができる働き方です。

感染症の拡大予防にも遠隔地からの人材確保にもメリットがあるため、テレワークを導入する企業は増加しています。

一方、テレワークには従業員や情報を管理しづらいというデメリットがあります。

従業員のセキュリティ意識が甘いと、テレワーク中に個人情報や機密情報が漏えいしてしまうかもしれません。

顧客の信頼を守るためにも、テレワークの情報漏えいを防ぐ方法について確認しておきましょう。

テレワークで情報漏えいが起きる影響とリスクとは?

テレワークで情報漏えいが起こると、金銭的名面でも信頼性の面でも会社に大きなダメージが生じます。

テレワークで情報漏えいが起きてしまった場合にどのような影響やリスクがあるかを確認していきましょう。

莫大な損害賠償のリスク

情報漏えいによって、会社が顧客から損害賠償を請求される可能性があります。

膨大な損害賠償金を求められれば、会社は多大な金銭的損失を抱えることになります。

裁判となれば、弁護士費用を払う必要も出てくるでしょう。

情報漏えいは、様々な面で会社の経済状態を圧迫します。

システムの停止によって業務が阻害されるリスク

いったん情報漏えいが起これば、原因が特定され再発の危険性を排除するまでシステムを停止しなくてはなりません。

主要なシステムが使えなければ正常な業務がストップしてしまい、顧客に迷惑をかけてしまいます。

情報漏えいに対処するための人手と費用リスク

たった一度のミスでも、膨大な情報が漏れてしまうということはあるものです。

会社はどんな情報がどれだけ漏れたのかを特定して、対処する必要があります。

情報が漏れた範囲を調査する費用、顧客に説明を行うためのコールセンターの設置、再発防止のための整備費などを考えれば、膨大な人手と費用が掛かってしまうことがわかるでしょう。

会社の信頼性が急落するリスク

情報漏えいの件がニュースや新聞で取り上げられれば、会社の信頼性は急落するでしょう。

新規顧客の数が減ったり、現在の顧客から契約を打ち切られてしまったりする可能性は高いです。

加えて情報漏えい後の対応が甘いと、さらなる不信感を持たれることになるでしょう。

テレワークで情報漏えいにつながる原因

テレワークで情報漏えいが起こるのは、セキュリティ意識の甘さやヒューマンエラーによるところが大きいです。

テレワークの情報漏えいにつながる原因を知ることは、情報漏えい防止の第一歩となるでしょう。

安全性の低い通信環境下での仕事

カフェや図書館で仕事に取り組む従業員なら、公共の無料Wi-Fiは通信費用を節約できる便利な手段と考えるかもしれません。

しかし、無料で開放された通信網には、高いセキュリティリスクが存在します。

また、家で仕事をしているという人でも自宅の通信セキュリティが甘ければ情報漏えいリスクを抱えることになります。

個人用パソコンを仕事に利用している

テレワークでは、家にある個人用のパソコンを利用する従業員もいるかもしれません。

しかし、個人用パソコンに最新式のセキュリティソフトがインストールされていないケースもあるでしょう。

セキュリティ対策ができていないパソコンがウィルスに感染し、そのパソコンが職場に持ち込まれれば社内のパソコンが一気にウィルスに乗っ取られてしまうでしょう。

データを移動させる時の紛失、盗難

テレワークをする際に、USBメモリを使ってデータを持ち帰る人もいるかもしれません。

しかし、USBメモリでデータを持ち運びするという行為には、様々な情報漏えいリスクが潜んでいます。

例えば家のパソコンがウィルスに感染していたら、USBメモリにもウィルスが拡散してしまいます。

また、移動中にUSBメモリをどこかに落としてしまう危険性もあります。

USBメモリを悪意がある第三者に拾われたら、中の情報が犯罪に使われるかもしれません。

IDやパスワードの漏えい

オンラインで情報を共有する時、IDやパスワードを設定しているから平気だと思っている人もいるかもしれません。

しかし、IDやパスワード自体が外に漏れてしまえば、情報は筒抜けになってしまいます。

パスワードを忘れないよう紙に書いておいたら、紙自体をなくしてしまった。

別のサービスと同じパスワードを使っていたため、パスワードが流出してしまった。

このような事態を考えれば、IDやパスワードを設定したからと言って必ずしも安全なわけではありません。

メールの誤送信

長時間のテレワークは疲れるものです。

そして集中力が低下すれば、ミスも起こりやすくなります。

メールの誤送信は、情報漏えいの原因となりやすいヒューマンエラーです。

想定外の相手にメールを送って、本来は秘密にすべきだった個人情報、取引内容が第三者に漏れてしまうのは避けたいですね。

クラウドサービスへの自動同期

パソコンには、クラウドサービスへの自動同期機能が付属している場合があります。

データのバックアップを自分で取る必要がなく、パソコンの買い替え時などには便利な機能です。

しかし、個人用のクラウドサービスに仕事上のデータが自動的にバックアップされてしまうため、リスキーな面もあります。

個人用のクラウドサービスに不正アクセスがあれば、そこから情報が流出してしまうでしょう。

端末の紛失

仕事専用のタブレットを購入し、従業員が家でも会社でも同じ環境で仕事ができるように計らっている会社もあるでしょう。

しかし、端末を持ち運びしている中で紛失してしまったら、中の情報は丸ごと情報漏えいリスクにさらされてしまいます。

テレワークを覗き見られる、盗み聞きされる

テレワークをするときは、周囲の状況にも気を配らなくてはなりません。

例えばカフェのようなオープンスペースで仕事をしようとすると、通行人にパソコンに表示された資料を盗み見される危険性があります。

また、オンライン会議中の様子を家族が偶然聞いてしまい、それを軽い気持ちで誰かに話してしまうかもしれません。

テレワークの周辺には会社とは関係がない人たちがたくさんいることを忘れてはいけません。

情報を悪用しようとする従業員

もし、情報を他社に売って儲けたいと考えている従業員がいるなら、テレワーク環境は大変都合がよいはずです。

テレワーク環境下なら、社内のだれにも見られず情報を盗めます。

共有データをこっそりUSBメモリに移動させても、その動きを不審がる相手は誰もいません。

テレワーク中のSNS

SNSへの写真投稿が原因で、情報漏えいする可能性もあります。

例えばSNSにアップしたプライベート写真にテレワーク中のパソコン画面が映っていたら、世界中に自ら社内情報を拡散させているようなものです。

また、SNSから発売前の製品情報や顧客の個人情報が漏れて炎上する事例は何度も発生しています。

仕事をしている間に知りえた情報は、安易に拡散させるものではありません。

プライベートな場であるSNSに仕事の具体的な話を書き込んでしまわないとも限りません。

テレワーク中にSNSで交流を持った相手からウイルスを送りつけられた社員の事例もあります。

この社員がウイルス感染したパソコンを社内に持ち込んだことで、社内ネットワークが汚染され個人情報が流出してしまいました。

テレワーク中にSNSを使うことは、様々なリスクをはらんでいます。

テレワークの情報漏えいを防ぐ方法

テレワークの情報漏えいリスクはあちこちに潜んでいます。

テレワークの情報漏えいを防ぐ方法をご紹介します。

情報の暗号化

テレワークで扱う情報を暗号化しておけば、万が一通信網に割り込まれても大事な情報の中身を盗み見られることはありません。

独自に情報を暗号化するのが難しければ、アップロードしただけで内容を暗号化してくれるようなクラウドストレージを使うと便利です。

また、データの中身だけでなく、通信自体を暗号化して安全性を高める方法もあります。

総合セキュリティソフトの導入

テレワークで使う個人用のパソコンにも総合セキュリティソフトを導入するよう、周知徹底しましょう。

なお、セキュリティソフトは最新版のウィルス定義があってこそ有効です。

従業員には、パソコン内のセキュリティソフトを最新の状態に保つよう注意喚起していきましょう。

認証段階を増やす

せっかくIDやパスワードを設置しても、それ自体が外部に漏れるとデータが流出してしまいます。

これを防ぐには、認証段階を増やすことが有効です。

文字列だけのパスワードに加えて、指紋や顔を使った生体認証や、その場限りのワンタイムパスワードを併用することでセキュリティを向上させます。

データに接続できる端末を限定する

データにアクセスできる端末を限定しておくと、大切なデータを守りやすくなります。

会社内のパソコンだけにアクセス権限を付加しておけば、従業員がセキュリティの甘い個人用のパソコンからデータにアクセスしようとする行為を防げます。

アクセス権限を細かくコントロールすれば、部署や取引相手ごとに共有できるデータ範囲を変更することも可能です。

テレワーク専用端末の支給

従業員の個人パソコンには、様々な情報漏えいリスクが潜んでいます。

個人のパソコンをテレワークに使用させない対策として、テレワーク専用端末を支給します。

テレワーク作業は配布された専用端末のみで行うように、周知徹底しましょう。

専用端末の紛失リスクについても、会社全体で共有しておくようにします。

アクセスログの管理

共有するデータには、誰がいつアクセスしたかが分かるアクセスログを導入しましょう。

セキュリティ意識の高い企業では、社内LANのアクセス状況をログに記録しておき、監視する体制をとっています。

アクセスログの導入、管理が手軽に行えるクラウドストレージサービスを利用する方法もあります。

VPNの導入

テレワークでは従業員が安全な通信環境下で仕事を行うようにすることが大事です。

通信環境が無防備だと、情報を盗まれやすくなります。

通信を保護したいときに使えるのが、VPNという仕組みです。

端末とインターネットの間にVPNサーバーを設置し、通信されている情報が第三者に盗み見られないようにします。

ただし、VPNのセキュリティホールを狙われて情報漏えいが起きたケースもあります。

ただVPN機器を設置するだけではなく、アップデートやメンテナンスも重要です。

※VPNは接続する国によっては違法とされることもあります。

端末にデータを保存しない

従業員の端末にデータを保存しないようにすれば、端末の管理不備による情報漏えいが防げます。

例えば、次のような手段があります。

- リモートデスクトップ(オフィスのデスクトップを端末からオンラインで操作する)

- 仮想デスクトップ(サーバー上の仮想ディスクトップで作業する)

クラウドサービスの利用

従業員のパソコンと社内システムをつなごうとすると、外部からのアクセスを受け入れることになり、セキュリティが甘くなります。

そんな時はクラウドサービスを経由すれば、データへのアクセス権限を細かく設定できます。

外部からのアクセスをすべて受け入れるのではなく、特定のユーザー、特定の端末のみにアクセスを許可することが可能です。

機密保持契約書・誓約書の作成

データを他社に流出させ、利益を得ようとする従業員をけん制できるのが機密保持契約書や誓約書です。

これら書類に義務や賠償責任を記載することで、データを流出させないという言質をとれます。

従業員のセキュリティ意識を向上させることも重要

総務省のテレワークセキュリティ対策34か条では、経営者やシステム管理者はセキュリティ意識を向上させるような教育や啓もうを行うこととしています。

従業員一人一人が情報漏えい対策をすることが、安全なテレワークへの近道です。

従業員のセキュリティ意識を高めるため、テレワークガイドラインの作成と端末取り扱いルールの明確化を図りましょう。

テレワークで情報漏えいが起きた際の対処法

万が一テレワークで情報漏えいが起こってしまったときは、冷静に対処を行いましょう。

ネットワークを遮断して被害拡大を防止する

情報漏えいが発覚したら、責任者に報告してネットワークを遮断します。

不正アクセスやウィルスによる情報漏えいなら、ネットワーク上にある他の端末も危険だからです。

被害拡大を防ぐためにも、情報漏えいしたパソコンはほかの端末から切り離すのがよいでしょう。

不正アクセスの証拠を集める

情報を盗まれたという確かな証拠を集めて、どのような被害があったのかを裏付けしていきます。

なお、不正なアクセスや不正プログラムを見つけても、不用意に消してしまわないようにしましょう。

これらをすぐに排除してしまうと、不正の証拠も消してしまうことになるからです。

情報漏えいの原因を探る

誰が何をしたせいで情報漏えいが起こったのか、情報漏えいの原因を徹底調査します。

情報漏えいの原因がはっきりわかれば、予防策も構築しやすくなります。

もし従業員に責任がある場合は、処分を行う必要もあります。

情報漏えいを防ぐテレワーク環境を構築しよう

テレワークで情報漏えいを防ぐためには、セキュリティ対策された仕事環境の整備が重要です。

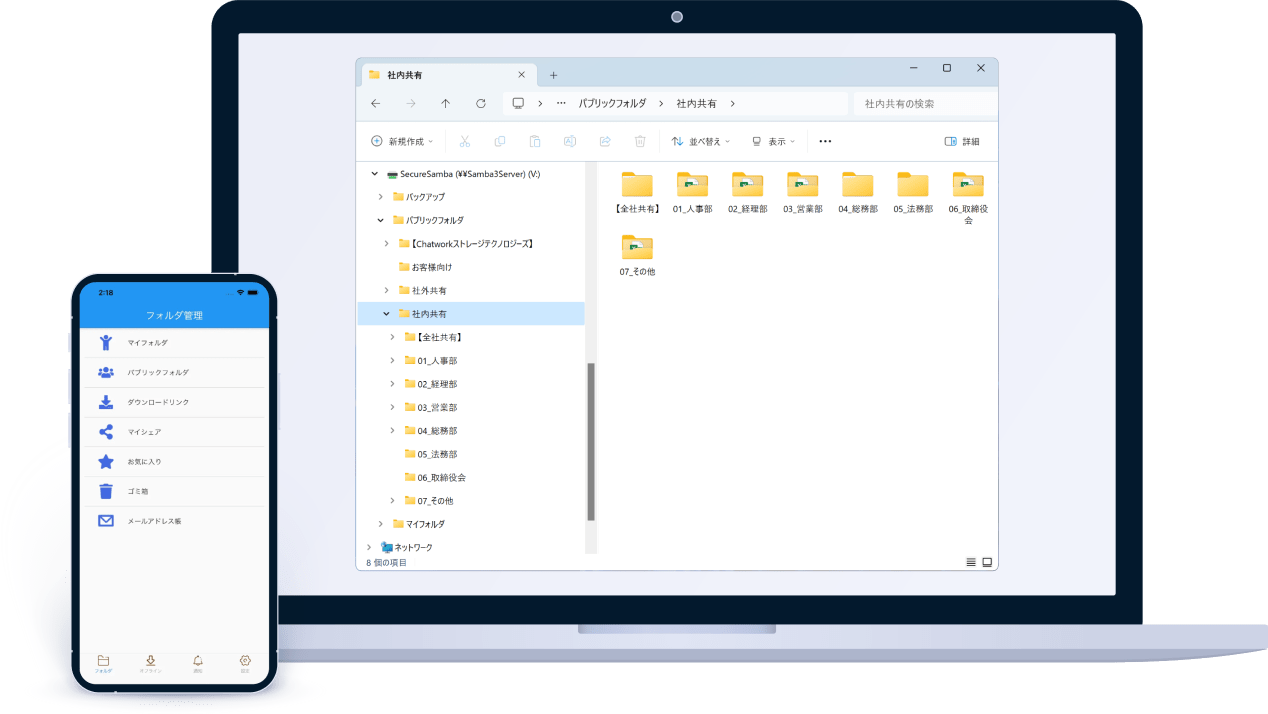

オンラインストレージ「セキュアSAMBA」には情報漏えいを防ぐためのセキュリティ機能が数多く備わっています。

セキュアSAMBAは無料から使えるので、テレワークでの利用やセキュリティ対策の一環として試してみてはいかがでしょうか。