メールの情報漏洩事例とは?メールの情報漏洩事例から学ぶリスクと対策

目次[非表示]

- 1.メールによる情報漏洩事例は増加傾向

- 2.メールによる情報漏洩の事例

- 2.1.社員による情報売却

- 2.2.システム脆弱を狙った不正アクセス

- 2.3.一斉送信によるアドレスの情報漏洩

- 2.4.宛先ミスによる情報漏洩

- 3.メールの情報漏洩事例から考える原因

- 3.1.CCとBCCを間違える

- 3.2.添付ファイルを間違える

- 3.3.宛先を間違える

- 3.4.不正アクセス

- 4.メールの情報漏洩事例から考えるリスクと影響

- 4.1.企業のブランド価値が下がる

- 4.2.多くの悪徳業者に機密情報が渡る

- 4.3.迷惑メールが届くようになる

- 5.メールの情報漏洩事例から考える対策方法

- 5.1.メールでのやりとりをやめる

- 5.2.セキュリティソフトを導入する

- 5.3.メールアプリの選定をする

- 5.4.情報セキュリティの意識を徹底

- 5.5.情報漏洩後の対応マニュアルの作成

- 5.6.大切なファイルはメール以外で共有

- 6.メールの情報漏洩対策にもオンラインストレージ

メールは業務を進める上で大切なツールですが、一度でもメールの誤送信などが発生すると、大切な情報が漏洩する恐れもあるため注意が必要です。

例えば宛先のミスや、CC選択のミスなどのヒューマンエラーだけではなく、不正アクセスなど、メールによる情報漏洩事例は様々なものがあります。

メールによる情報漏洩は増え続けており、従業員のメールの扱い方やメールという方法を使い続けること自体も見直していく必要があるでしょう。

メールによる情報漏洩事例を確認し、メールによる情報漏洩の原因や対策について考えていきましょう。

メールによる情報漏洩事例は増加傾向

日本情報経済社会推進協会が発表した「個人情報の取扱いにおける事故報告集計結果」によると、情報漏洩の原因の半数以上がメールによる誤送信でした。

上記のレポートによれば、メールによる誤送信は、2018年から2021年にかけて増加傾向にあることが分かります。

特に、2021年度は前年度に比べると倍増しており、新型コロナウイルスの影響により準備不足のまま増えたテレワークが原因だと考えられています。

テレワークは、従業員が働きやすい環境を整えるためにもメリットがある一方、セキュリティリスクについても考えなければなりません。

メールは社内外のコミュニケーション手段として、これまで多く利用されてきましたがテレワークでの利用やデジタル化や業務効率化を考えると適した方法とは言えません。

メールを使うことは今でも多くのシーンで必要になることですが、メール使用のリスクやデメリットについても考え直す必要があるタイミングであるといえるでしょう。

メールによる情報漏洩の事例

メールによる情報漏洩の対策や原因を探るためには、実際にあった事例から確認することが大切です。

これまで、どのようなメールの情報漏洩事例があったのか確認しましょう。

社員による情報売却

仮にメールでの送信や取り扱いの制限や管理をしていない場合、顧客情報を欲している悪徳業者へ簡単に流出させることができます。

実際に、金銭目当てで企業が抱えている顧客情報を悪徳業者に売却し、数千にも渡る情報を流出させた事件もありました。

社員による顧客情報の売却は、企業のブランドイメージを大幅に下げるだけでなく、大切な個人情報が悪徳業者に渡ってしまい大きな被害を被る恐れもあります。

情報が売却されることがないよう、個人情報の保護は徹底するべきであり、メールでの送信制限もつけるべきです。

例えば、送信できる宛先は社内のみや会社が許可した他社のみとすれば、誰にでも送信されることがありません。

システム脆弱を狙った不正アクセス

システムが脆弱な企業の場合、不正アクセスを防ぐことができません。

不正アクセスでは、パソコン内部の情報が盗まれるだけではなく、メールアドレスやメールの内容まで盗まれてしまいます。

実際に、セキュリティレベルが低い会社では、不正アクセスの侵入を防ぎきれず、多くのメール内容や宛先を流出させてしまいました。

仮に不正アクセスをされると、メールが乗っ取られ、ウイルス付きのメールを送信する発信場ともなってしまい大変です。

メールによる情報漏洩を防ぐために、セキュリティレベルを強固にすることも意識しなければなりません。

一斉送信によるアドレスの情報漏洩

メールで顧客に送る際、CCとBCCの使い方を間違えて、一斉送信で多くの人のアドレスを流出させてしまう事件も実際にありました。

CCに追加された宛先は、誰でも見ることが可能です。

そのため、CCへ追加された大量の顧客のメールアドレスを、多くの顧客に流出させてしまうことになります。

このような事件が生じると、謝罪や対応に追われてしまい業務どころではありません。

また、多くのアドレスが書かれたメールが届いた顧客は、自分のアドレスは大丈夫なのか不安に感じ、企業へ不信感を抱くこともあります。

一斉送信を行う際は、必ずCCやBCCの使い方を確認し、メールに使い慣れている人が行うよう運営することが大切です。

宛先ミスによる情報漏洩

メールによる情報漏洩で最も多いのが、宛先のミスです。

テレワークでの作業や人員不足から、従業員ひとりだけに業務を任されることもあります。

そのため、個人での確認が不足しており、宛先を間違えたままメールを送信してしまう事例が増えています。

宛先ミスによる情報漏洩は、初歩的なミスではありますが誰しもが起こす可能性のあるミスとも言えます。

送信前に確認するというルールだけでは防ぎきれないこともあるため、企業ごとに運営方法を考え直す必要もあるでしょう。

メールの情報漏洩事例から考える原因

実際にあった、メールの情報漏洩事例から、何が原因だったのかを探りましょう。

事例があっただけで終るのではなく、事例から学べるものは学び、自身の対策や企業としての対策に活かすことが大切です。

CCとBCCを間違える

CCとBCCの使い方を間違えると、メールによる情報漏洩に繋がってしまう可能性も高いです。

CCとBCCには、以下の違いがあります。

- CC:宛先に送った人以外にもついでに送る場合利用する・「確認お願いします」という意味も兼ねている・Toに入った宛先本人にも、CCのアドレスは確認できる

- BCC:Toに入っている宛先の人は、BCCに入っている宛先を確認することはできない・一斉送信したい時などに使用する

CCとBCCの違いを理解していないと、間違えて全員のアドレスを流出してしまうこともあります。

メールを使う上で、CCとBCCは必ず覚えておくべきことのため、使い方を学ぶ研修や送信前の確認を第三者にやってもらうなど、徹底することも大切です。

添付ファイルを間違える

添付ファイルを間違えて、情報が漏洩してしまうこともあります。

例えば、間違えてA社あてにB社のファイルを添付してしまうだけで、B社の情報が漏洩されてしまいます。

仮にA社とB社が競合他社だった場合、大きな漏洩事件ともなってしまうため、ファイルの扱い方は厳重に行うべきです。

例えば、ファイル名にA社用なのかB社用なのか書いておけば、間違えることもありません。

添付ファイルを間違えないためにも工夫をすること、さらには運用ルールを決めれば、添付ファイルのミスを防ぐことができます。

宛先を間違える

メールによる情報漏洩で、最も多い原因は宛先を間違えることです。

宛先を間違えることのないよう、二重に確認してから送信している人もいます。

しかし、自分一人で確認したところで、ミスが少なくなるわけではありません。

メールアプリによっては、送信時に宛先を確認させ、チェックしてから送付できるような設定機能がついているものもあります。

すぐに送信できるわけではないため煩わしく感じる人もいますが、宛先ミスをなくすためにも設定すると良いでしょう。

また、CCに上司の宛先をいれて、第三者に確認させることも大切です。

一人で確認していてはミスを見逃してしまうこともあるため、機械や第三者の手を借りて、ミスを防ぐようにしましょう。

不正アクセス

不正アクセスにより、メールから情報が流出することもあります。

パソコン本体のセキュリティレベルが低いと、第三者による不正アクセスを防ぐことができません。

メールは個人情報や機密情報が密集されている場所のため、不正アクセスによりメールを見られ、情報が漏洩することも多くあります。

不正アクセスを防ぐために、セキュリティソフトの導入やフリーWi-Fiを使わないようにするなど、セキュリティレベルを上げる行動を行いましょう。

メールだけでなく、パソコンに保管している情報も、セキュリティソフトで保護することが大切です。

メールの情報漏洩事例から考えるリスクと影響

メールの情報漏洩が起こると、どのようなリスクがあるのでしょうか。

考えられる影響について確認しましょう。

企業のブランド価値が下がる

メールによる情報漏洩は、顧客からの信用を失ってしまいます。

情報を大切に扱わない企業だと見られてしまい、多くの顧客が離れてしまうでしょう。

顧客がいなければ、企業としてビジネスを行うこともできず、最悪の場合倒産してしまう可能性もあります。

メールによる情報漏洩が企業に大きなダメージを与えることもあるため、情報の扱い方は気を付けましょう。

多くの悪徳業者に機密情報が渡る

一度でも情報が漏洩してしまえば、情報を回収することはできません。

さらに、流出先も1つではなく多くの悪徳業者に情報が渡ってしまいます。

情報が使いまわされ、数多くのトラブルに巻き込まれる可能性が高いでしょう。

情報が流出してしまった場合、変更できるものはすぐに変更するなど、行動に移すことが大切です。

迷惑メールが届くようになる

メールによる情報漏洩は、メールアドレスの流出もされてしまいます。

アドレスが流出すると、多くの迷惑メールが届く可能性も高いです。

迷惑メールの中には、ウイルスが付着しているものもあり、パソコンにウイルスが感染するだけではなく、感染したパソコンを足場に他の端末にもウイルスを感染させてしまいます。

迷惑メールは、大きな被害に繋がる可能性も高く危険です。

そのため、迷惑メールが届かないよう事前の設定を行ったり、そもそもメールを使わず別のツールを使うことも検討すると良いでしょう。

メールの情報漏洩事例から考える対策方法

メールの情報漏洩が起きた実際の事例から、どのような対策方法が考えられるでしょうか。

メールからの情報漏洩対策の方法を見ていきましょう。

メールでのやりとりをやめる

メールによる情報漏洩が起きる原因として、メールでのやり取りが多いことが考えられます。

情報漏洩は、メール以外にも不正アクセスやパソコンの紛失など様々な原因がありますが、メールによる情報漏洩が最も多いです。

そのため、情報漏洩を防ぐためであれば、メールを使う頻度を下げることも検討した方が良いでしょう。

例えば、チャットツールを使えば宛先を間違える心配もありません。

また、添付ファイルのミスを防ぐためにもメールでの添付は行わず、オンラインストレージ等を利用して、ファイルの共有を行うのも良い方法です。

セキュリティソフトを導入する

メールによる情報漏洩は、ウイルスに感染することで起こることもあります。

仮にセキュリティソフトが少なく、メールを保護できていなかった場合、セキュリティレベルが低いため簡単に情報が漏洩されてしまいます。

セキュリティソフトは、メールアプリの保護をするだけでなく、パソコン全体にウイルスが感染しないよう防ぐことも可能です。

そのため、漏洩やウイルス感染を防ぐためにも、セキュリティソフトは必ず導入しましょう。

メールアプリの選定をする

メールの情報漏洩を防ぐために、信用できるメールアプリを選定すると良いでしょう。

例えば、メールアプリには以下の種類があります。

- Yhoo!メール

- Gmail

- Hotmail

フリーアドレスの場合セキュリティレベルが低く、多くの迷惑メールが送られてくる可能性も高いため注意が必要です。

また、誤送信防止機能がついているメールアプリを選べば、各個人が意識するだけではなく、企業全体でメールでの扱い方に気を付けることができます。

そのため、メールアプリを選ぶ場合は、セキュリティレベルが高く、誤送信防止機能などの設定ができるアプリを選ぶと良いでしょう。

情報セキュリティの意識を徹底

メールの情報漏洩は、情報を大切に扱っていないから起こることです。

仮に従業員一人ひとりが情報セキュリティの意識を高めていれば、情報漏洩に発展することはないでしょう。

個人情報だけではなく、顧客の情報や企業の機密情報がいかに大切なのか、意識を高めるためにも運用ルールや研修を行うことも大切です。

個人の考えや意識を変えることは大変ですが、企業全体で行うことでセキュリティへの意識を高めることができます。

全員で意識しながら、情報セキュリティのレベルを上げていきましょう。

情報漏洩後の対応マニュアルの作成

情報漏洩をしてしまった場合は、漏洩後の対応の仕方が重要になります。

漏洩してしまったとしても、迅速な対応で事態を収束させれば、信頼度もブランドとしての価値も下がりません。

しかし、迅速な対応をしなかった場合、企業としてのイメージは下がるでしょう。

情報が漏洩してしまった場合は、すぐに顧客や取引先に報告をし、謝罪や今後の対応について考えることが大切です。

例えば、問い合わせ窓口を新たに設置し、顧客の不安を鎮めることも求められます。

大切なファイルはメール以外で共有

機密情報が含まれているなど、大切な情報のあるファイルを共有したい場合は、メール以外で共有すると良いでしょう。

仮に宛先を間違えていた場合、ファイルを添付していたことで重大な情報漏洩になってしまいます。

しかし、添付ファイルがなければ情報漏洩を防ぐことが可能です。

メール以外で共有する場合は、オンラインストレージで共有すると、情報漏洩を防げます。

オンラインストレージであれば、閲覧できるユーザーを選ぶことができ、不特定多数に見られる心配もありません。

さらに、通信の暗号化により不正アクセスも防ぐことができます。

大切なファイルや情報を扱う時ほど、メール以外の方法で共有すれば、情報漏洩の対策になるでしょう。

メールの情報漏洩対策にもオンラインストレージ

メールによる情報漏洩事例は増加傾向にありますが、メールそのものの使用を急に止めるわけにはかないことも多いでしょう。

誤送信防止機能などがついているメールアプリであれば、設定することで送信前に宛先をチェックでき、誤送信を防ぐことが可能です。

一方、添付ファイルのミスによる情報漏洩の被害は大きいため、メールではなくオンラインストレージを使用すると良いでしょう。

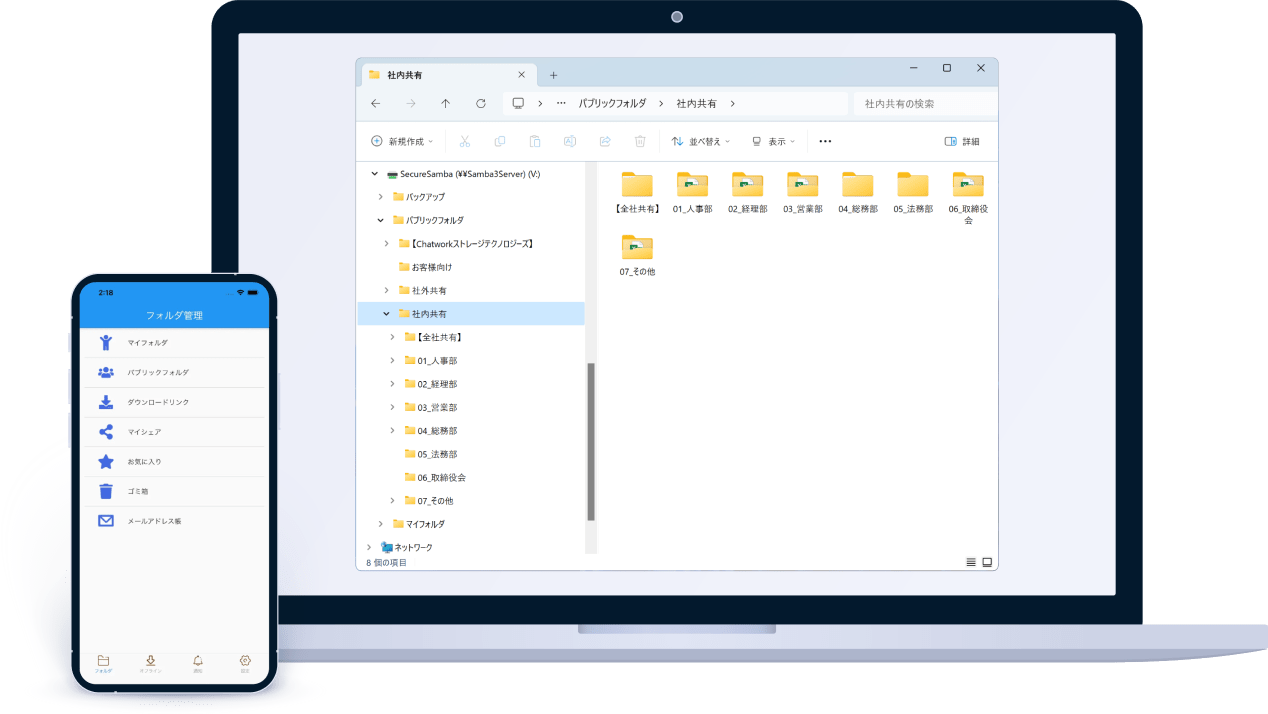

オンラインストレージであれば、ファイルをメールに添付する必要はなく、閲覧できる人を選択することもできます。

メールは業務を進める上で必要不可欠なツールではありますが、大切なファイルが守れるように、国産オンラインストレージ「セキュアSAMBA」を導入し適切に使い分けをすることを検討てください。