情報セキュリティ対策はなぜ必要?情報セキュリティ対策の必要性

目次[非表示]

- 1.情報セキュリティはなぜ必要?

- 1.1.情報は企業の重要な財産であるから

- 1.2.情報セキュリティ事故に対する被害が膨大になるから

- 1.3.顧客にウィルスを拡散させてしまうリスクがあるから

- 1.4.ヒューマンエラーへの注意喚起

- 1.5.多様な働き方の安全性を保つため

- 1.6.企業の社会的責任を果たすため

- 1.7.社会的信頼を得て、企業イメージを向上させるため

- 2.情報セキュリティ対策の具体的手順

- 2.1.情報セキュリティポリシーの策定

- 2.2.社員に対する周知と研修

- 2.3.情報セキュリティポリシーの遵守状況と内容をチェック

- 2.4.情報セキュリティポリシーの見直し

- 3.情報セキュリティ3つの脅威とその対策

- 4.情報セキュリティ対策がなぜ必要かを理解しよう

ビジネスにおいて、情報セキュリティ対策は非常に重要とはわかっていても、なぜ情報セキュリティ対策が必要なのかを適切に理解できている方は少ないかもしれません。

しかし、なぜ情報セキュリティ対策が必要なのかなどのもくてきや理由を知ったうえで対策に着手したほうがより精度の高い情報セキュリティ対策が行えるでしょう。

情報セキュリティ対策はなぜ必要なのかを理解したうえで、具体的な情報セキュリティ対策を行っていきましょう。

情報セキュリティはなぜ必要?

情報セキュリティとは、情報の「機密性(confidentiality)」「完全性(integrity)」「可用性(availability)」3つを維持するために必要なセキュリティのことです。(※情報セキュリティマネジメントシステムの管理基準「JIS Q 27002」による定義)

「機密性」とは、閲覧権限を持つ人だけが情報にアクセスできることを指します。

「完全性」は情報が改ざんや破壊されないこと、「可用性」は必要な時に情報にアクセスできることを指します。

なお、情報セキュリティと似て非なるサイバーセキュリティという言葉もあります。

サイバーセキュリティは情報セキュリティの中に含まれる概念で、特にITに関する情報セキュリティを表現しています。

これらを踏まえたうえで、情報セキュリティがなぜ必要なのか理由を具体的に見ていきましょう。

情報は企業の重要な財産であるから

情報セキュリティ対策は、会社の重要情報を守ることにつながります。

情報はお金や従業員、製品と同じように会社にとって重要な財産です。

例えば商品の売上履歴に顧客の属性を反映させた分析データは、今後の商品開発やマーケティングに使える価値のある情報となります。

また、企業が独自に開発した商品の技術情報、研究資料は会社の土台となる貴重なリソースです。

これらの情報はその重要性ゆえに、多くの悪意ある人間から狙われています。

全くの第三者がサイバー攻撃を仕掛けてくる以外にも、退職者がライバル会社に機密情報を売ってしまうようなケースも考えられます。

お金を金庫に入れるのと同じく、情報も外部に盗まれないようセキュリティ対策をしなければならないのです。

情報セキュリティ事故に対する被害が膨大になるから

情報セキュリティ対策が不十分だと、情報漏洩やサービス停止などのセキュリティ事故が起きやすくなります。

必要な時にサービスを提供できない(可用性が維持できない)と、顧客の日常生活やビジネスに大損害を与えてしまう可能性があります。

また、顧客の個人情報が漏洩してしまうと、漏れたメールアドレスや住所が詐欺師の標的となり、さらに被害が広がってしまう危険性も出てきます。

顧客の被害状況によっては、多額の賠償金が発生したり、行政指導による業務停止処分もありえます。

このようにセキュリティ事故がひとたび起これば、会社の信頼は失墜し、今後の売上に大きな影響を及ぼすでしょう。

情報セキュリティ対策によって、セキュリティ事故を未然に防ぐことは会社を守るために必要不可欠なのです。

顧客にウィルスを拡散させてしまうリスクがあるから

情報セキュリティ対策が甘いと、システムがウィルスに感染しやすくなります。

最悪なのは、感染したことに気が付かず、システムを使い続けてしまう場合です。

ウィルスの検知が遅れると、ウィルスに感染したメールやファイルを不用意に送ってしまう危険性があります。

また、ウィルスの中にはパソコンを乗っ取り、迷惑メールを勝手に送信するようなものもあります。

大事な顧客にウィルスを広げてしまったとあっては、大きな責任問題になるでしょう。

ヒューマンエラーへの注意喚起

情報セキュリティ対策は従業員のヒューマンエラーに対し、注意喚起を促す意味でも重要です。

情報セキュリティに関する事故は、不正アクセスやウィルスだけではありません。

USBメモリの置き忘れや誤送信などヒューマンエラーによる事故も多発しています。

情報セキュリティ対策の一環としてヒューマンエラーの防止策を具体化し、周知することは従業員への注意喚起になります。

例えば、外部記憶装置を持ち出さない、ファイルの共有時は誤送信を起こしにくいツールを使うなどのルールを作ることが考えられます。

多様な働き方の安全性を保つため

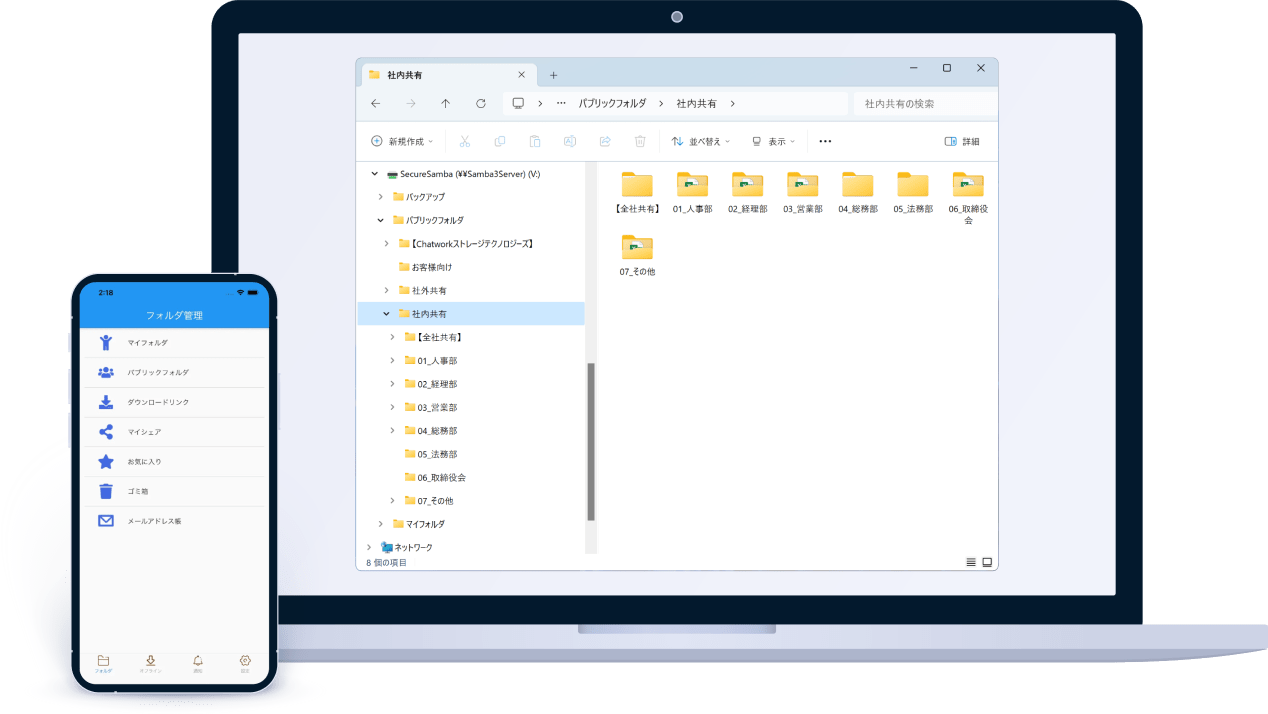

近年はリモートワークを導入する企業が増え、家やコワーキングスペースでの仕事をする人の姿もよく見られるようになりました。

また、フリーランスに一部の仕事をアウトソーシングし、多様な人材を柔軟に使い分けている企業もあります。

しかし、社外での仕事を認めると、それだけ複雑なセキュリティリスクを抱え込むことにもなります。

例えばリモートワーク中の社員は、ウィルス対策をしていないプライベートな端末で重要書類を作成しているかもしれませんし、アウトソーシング先がセキュリティ意識に乏しく、安全でない手段でファイルを送信してくるかもしれません。

このようなリスクに備えるためには、先んじてリモートワーク・外注に対する情報セキュリティ対策を講じておく必要があります。

リモートワークする社員には仕事専用の端末を支給する、外注先には安全性の高いファイル共有ツールのアカウントを発行するなどの対策が必要です。

企業の社会的責任を果たすため

情報セキュリティ対策を講じるのは、企業の社会的な責務と言えます。

例えば2022年に施行された改正個人情報保護法では、情報漏洩時の報告義務、第三者提供の開示義務などが盛り込まれました。

何らかの形で個人情報を収集している企業は、法律の内容を把握して個人情報に関するセキュリティ対策を強化する必要があるでしょう。

他にもセキュリティにかかわる様々な法律をチェックし、法律違反にならないよう業務内容やセキュリティ対策をチェックしなくてはなりません。

また、社会の中で役割を果たしている企業は、その規模が大きければ大きいほどセキュリティ事故を起こした時の社会的影響が甚大になります。

例えばインフラにかかわるサービスを提供している企業がセキュリティ事故を起こせば、顧客の日常生活が脅かされてしまいます。

金融関係企業の事故は顧客の大事な資産を危険にさらすことにつながりますし、医療関係企業の事故は患者の命にかかわる重大な事件となります。

情報セキュリティ対策を講じるのは、企業の社会的責任を果たすために必要なことです。

社会的信頼を得て、企業イメージを向上させるため

情報セキュリティ対策をしているという姿勢を示すことは、社会的信頼を得て、企業イメージを向上させることにつながります。

情報セキュリティポリシーを策定し、企業の関係者に公表すれば、セキュリティ対策に力を入れているということを対外的にアピールできます。

また、セキュリティ対策をしっかり行っている企業製品は、顧客からみて安心感があり、類似製品と比較検討される際にも有利になるでしょう。

情報セキュリティ対策の具体的手順

情報セキュリティ対策の具体的手順を紹介します。

情報セキュリティ対策の手順をイメージする際は、PDCAを意識することがポイントになります。

PDCAは「Plan」「Do」「Check」「Act」の頭文字をとった言葉で、効果的なマネジメントシステムのフレームワークとして有名な概念です。

PDCAを意識することで、フィードバックと改善を絶やさず、目標達成に向けた行動ができるようになります。

情報セキュリティポリシーの策定

「情報セキュリティポリシーの策定」は、PDCAのPlanに当たる部分です。

情報セキュリティポリシーとは、会社や組織ごとの情報セキュリティ対策方針のことです。

情報セキュリティポリシーによってセキュリティ対策を明文化することで、社員に恣意的でない明確なセキュリティ対策を求めることができます。

また、情報セキュリティポリシーの中に含まれる情報セキュリティ基本方針は、社員だけでなく社外の利害関係者にも公表されます。

対外的にもセキュリティへの取り組み方針を宣言することで、企業の社会的信頼を高める効果が期待できます。

社員に対する周知と研修

「社員に対する周知と研修」は、PDCAのDoに当たる部分です。

情報セキュリティーポリシーの内容を、社員に周知し、研修などを行って理解の促進を促します。

研修では抽象的な情報セキュリティ概念を紹介するよりも、具体的な事故の事例や注意すべき行為を取り上げると、ITスキルが低い社員でも理解しやすくなります。

社員それぞれが、情報セキュリティポリシーを遵守した行動が行えるような施策を行いましょう。

情報セキュリティポリシーの遵守状況と内容をチェック

「情報セキュリティポリシーの遵守状況と内容をチェック」は、PDCAのCheckに当たる部分です。

Doで行った社員教育の結果、情報セキュリティポリシーは遵守されているのかを監査し、問題がないかを確認していきます。

セキュリティに関する最新の動向をチェックしつつ、情報セキュリティポリシー自体を振り返り時代や状況に合ったものなのかをチェックする必要もあります。

例えば、記録媒体の主流はフロッピーディスクからUSBメモリ、そしてオンラインストレージへと移り変わってきていることから、それぞれに対するセキュリティ対策も変わってくるのは必然です。

また、新しいITツールが導入されたり、リモートワークが導入されたりすることで、社内の業務システム全体が変化する可能性もあります。

さらにセキュリティ攻撃を受けた痕跡や新しい攻撃手法などが出てくれば、今後の対策を新しく情報セキュリティポリシーに盛り込む必要も出てくるでしょう。

情報セキュリティポリシーの見直し

「情報セキュリティポリシーの見直し」は、PDCAのActの部分に当たります。

Checkで洗い出された評価をもとに、情報セキュリティポリシーの見直しを行っていきます。

このように情報セキュリティポリシーを見直し、改善することで最新のセキュリティ状況にあわせた強い対策を維持できます。

情報セキュリティ3つの脅威とその対策

情報セキュリティの脅威は、「人的脅威」「技術的脅威」「物理的脅威」という3つの側面から分析できます。

それぞれの脅威とその対策について、確認していきましょう。

人的脅威

人的脅威とは、文字通り人によってもたらされる情報セキュリティの脅威です。

第三者がパソコンに不正な手段でアクセスし、データを盗んだり破壊したりする行為は、人的脅威になります。

また、ヒューマンエラーによる誤送信や誤操作も、人的脅威の一種です。

人的脅威を防ぐためには、セキュリティ事故を防止するためのセキュリティマニュアルの策定や社員研修が有効です。

さらに、内部からの情報流出を防ぐため、アクセス制限を最適化します。

アクセス権を広げすぎないように注意し、最低限の社員が必要な情報にアクセスできるようにしておきましょう。

技術的脅威

技術的脅威はマルウェア(悪意あるソフトウェア)などによる脅威です。

マルウェアにはさまざまな種類があります。

- スパイのように端末に入り込み個人情報を盗む「スパイウェア」

- PCやファイルをロックして解除するための身代金を要求する「ランサムウェア」

- 攻撃者から遠隔指示を受けてPCの不正操作を行う「ボット」

また、迷惑メールやWebサイトに仕掛けられたトラップなども技術的脅威に含まれます。

技術的脅威に対抗するためには、ツールや技術を利用して端末を保護するのが有効です。

例えば、不正アクセスから社内ネットワークを保護する「ファイアーウォール」、不正アクセスを検知して遮断する「IPS」、無線LAN通信を暗号化する技術「WPA」などの利用を検討しましょう。

物理的脅威

物理的脅威とは、災害や人的ミス、経年劣化によって、端末が壊れたりデータが消えてしまったりする脅威のことを表します。

例えば、うっかりパソコンにコーヒーをこぼしてしまってパソコンが壊れてしまったなどの事例が物理的脅威に当たります。

また、機密情報が保管されている資料室に社外の人間が侵入して、データを盗んだり破壊したりする行為も物理的脅威の一種です。

物理的脅威への対策には、データのバックアップを取ることが有効です。

しかし、バックアップ先が一か所(例えば同じビル内)に固まってしまうと、火事や地震の脅威からデータを守れません。

バックアップ先は複数個所に分散しておくと安心です。

例えばオンラインストレージを利用すれば、遠隔地にバックアップデータを保存できます。

さらに、第三者が社内のデータに物理的アクセス出来ないような仕組み作りも大事です。

資料室やサーバールームの入り口にバイオメトリクス認証(指紋や虹彩による人物認証)システムや監視カメラを設置する方法が対策につながるでしょう。

情報セキュリティ対策がなぜ必要かを理解しよう

重要な財産である社内情報を守るため、企業の社会的信頼を高め、顧客をウィルスなどの被害から守るためには情報セキュリティ対策は必須です。

また、情報セキュリティ対策を行うことは、甚大な被害を招くセキュリティ事故を未然に防ぎ、ヒューマンエラーへの注意喚起を促し、多様な働き方の安全性を保つことにもつながります。

情報セキュリティ対策がなぜ必要かを理解し、対策へのモチベーションを向上させていきましょう。