PPAPはなぜ廃止?4つの理由と代替案、クラウドストレージの選び方

PPAP(パスワード付きzipファイルのメール送信)を、これまで当たり前の業務として続けていませんか?

「政府や大企業が廃止していると聞くけど、なぜ?」「うちはこのままで大丈夫?」と、漠然とした不安を感じている情報システム担当者も多いのではないでしょうか。

本記事では、PPAPがなぜ廃止されているのか、その明確な理由から、安全で効率的な代替案までを徹底解説します。 さらに、自社に最適なクラウドストレージを選ぶための具体的なチェック項目も紹介します。

PPAPとは?今さら聞けない基本と廃止が進む背景

PPAPの読み方と意味

PPAP(ピーピーエーピー)とは、ファイル共有の手法を指す日本独自の造語です 。

具体的には、以下の4つのプロセスの頭文字を取って名付けられました 。

- Password付きzipファイルを送る

- Passwordを(別のメールで)送る

- Angouka(暗号化)

- Protocol(プロトコル)

この方法は、パスワードで暗号化したzipファイルをメールに添付して送り、その直後にパスワードだけを記載した別のメールを送るという手順を指します。

一見すると、ファイルとパスワードを分けているため安全に思えるかもしれません。

なぜPPAPはビジネスで普及したのか?

PPAPが日本のビジネスシーンで広く普及した背景には、いくつかの理由があります。 インターネットが普及し始めたころ、メールでの情報漏えい対策が求められるようになりました 。

その中でPPAPは、特別なシステムを導入する必要がなく、誰でも手軽にできるセキュリティ対策として定着していきました 。

また、プライバシーマーク(Pマーク)やISMSといったセキュリティ認証を取得する際に、具体的な対策の一つとして採用されたことも普及を後押ししたといわれています 。

「これまで問題がなかったから」という慣習的な安心感も手伝い、多くの企業で標準的なファイル共有方法として使われ続けてきたのです。

政府・大企業がPPAPを廃止する理由と最新動向

しかし、近年その安全性への疑問から「脱PPAP」の動きが急速に広がっています。 大きなきっかけとなったのが、2020年11月の政府の発表です 。

当時の平井卓也デジタル改革担当大臣が、セキュリティや利便性の観点から、内閣府および内閣官房でPPAPを廃止する方針を表明しました 。

この政府の決定は大きな転換点となり、文部科学省などの各省庁や地方自治体にも廃止の動きが波及しました 。

この流れに呼応するように、民間企業でもPPAP廃止の動きが加速しています。 日立グループ、NTTデータ、ソフトバンク、日清食品ホールディングスといった業界を代表する大企業が、相次いでPPAPの利用廃止を発表しました 。

もはやPPAPの廃止は、一部の先進的な企業の取り組みではなく、社会全体の大きな潮流となっているのです。

PPAPが危険視される4つの理由|セキュリティリスクと業務非効率性

なぜ、これまで標準とされてきたPPAPが、これほどまでに問題視されるようになったのでしょうか。 その理由は、大きく分けて4つの深刻なリスクと非効率性にあります。

理由1:ウイルスチェックをすり抜けマルウェア感染の原因に

PPAPの最も致命的な欠点の一つが、セキュリティ対策をかえって無力化してしまう点です 。

通常、企業ではメール受信時にウイルス対策ソフトが添付ファイルをスキャンし、マルウェアなどの脅威を検知します。 しかし、パスワードで暗号化されたzipファイルは、その中身をスキャンすることができません 。

つまり、PPAPはウイルス対策ソフトのチェックを素通りしてしまう「抜け穴」となってしまうのです 。

この脆弱性を悪用したのが、マルウェア「Emotet(エモテット)」です 。

Emotetは、実際の取引先とのメールの返信を装い、パスワード付きzipファイルを送りつける手口で世界的に感染を拡大させました。

受信者は「いつもの取引先からのパスワード付きファイルだから安全だろう」と油断してファイルを開いてしまい、ウイルスに感染してしまうのです。 安全対策のはずのPPAPが、皮肉にもマルウェアの侵入経路になってしまっているのが現状です。

理由2:通信経路の盗聴による情報漏えいリスク

PPAPは「ファイル」と「パスワード」を2通のメールに分けて送りますが、この2通は基本的に同じ通信経路を通って相手に届きます 。

これは、施錠した金庫と、その金庫の鍵を、同じ輸送車で運ぶようなものです。 もし悪意のある第三者が通信経路を監視(盗聴)していた場合、金庫(zipファイル)と鍵(パスワード)がまとめて盗まれてしまいます 。

そうなれば、暗号化は全く意味をなさず、中の情報は簡単に漏えいしてしまいます。 また、単純な宛先間違いというヒューマンエラーのリスクも常に伴います。

理由3:脆弱な暗号化でパスワードが解読されやすい

PPAPで一般的に使われているzipファイルの暗号化方式「ZipCrypto」は、実はそれほど強力ではありません 。

現在のコンピューターの計算能力をもってすれば、専用の解析ツールを使って比較的短時間でパスワードを解読することが可能です 。

特に単純なパスワードを設定している場合は、さらにそのリスクは高まります。 AES-256といった現代的な暗号化方式に比べると、ZipCryptoの安全性は時代遅れといわざるを得ません 。

理由4:送信者・受信者双方の業務効率を低下させる

セキュリティ面だけでなく、PPAPは業務効率の観点からも大きな問題を抱えています。 送信者は、①ファイルをzip形式に圧縮し、②パスワードを設定し、③ファイルを添付したメールを作成・送信し、④パスワードを記載した別のメールを作成・送信する、という煩雑な手間を強いられます 。

一方、受信者も、①1通目のメールを受信し、②2通目のメールを待ち、③パスワードをコピーし、④zipファイルにペーストして解凍する、という作業が必要です 。

この一連の作業は、送信者・受信者双方にとって時間の無駄であり、生産性を著しく低下させます 。

さらに、スマートフォンやタブレットでは、標準機能でパスワード付きzipファイルを解凍できない場合も多く、専用アプリのインストールが必要になるなど、利便性の低さも大きなデメリットです 。

PPAPの代替案を徹底比較!4つの方法と選び方のポイント

PPAPが抱える多くの問題点を理解した上で、次に考えるべきは「では、どうすれば安全かつ効率的にファイルを共有できるのか」という点です。 PPAPの代替案としては、主に4つの方法が挙げられます。

①クラウドストレージ

インターネット上(クラウド)にファイルを保管し、共有用のリンク(URL)を発行して相手に送る方法です 。

Google DriveやOneDrive、Dropboxなどが有名です。 ファイルそのものをメールに添付するのではなく、ファイルへの「アクセス権」を渡すイメージです。

アクセスできるユーザーを限定したり、ダウンロードを禁止したり、リンクに有効期限を設定したりと、柔軟なセキュリティ管理が可能な点が大きな特長です 。

②ファイル転送サービス

大容量のファイルを送ることに特化したサービスです 。

サービス上にファイルをアップロードし、生成されたダウンロード用URLを相手に伝える仕組みはクラウドストレージと似ています。 ただし、ファイルの保管は一時的で、一定期間が過ぎると自動的に削除されるものがほとんどです 。

あくまでファイルの「転送」を目的としており、継続的な「管理・共有」には向いていません。

③メールセキュリティシステム

メールの通信経路そのものを暗号化したり、添付ファイルを自動的に安全な形に変換したりするシステムです 。

S/MIMEという電子署名と暗号化の技術を使えば、メールの盗聴や改ざんを防ぐことができます 。

セキュリティレベルは非常に高いですが、送信者と受信者の双方が同じシステムに対応している必要があるなど、導入のハードルが高いという側面があります 。

④ビジネスチャットツール

SlackやMicrosoft Teams、Chatworkといったビジネスチャットツールにも、ファイル共有機能が備わっています 。

チーム内での迅速な情報共有や、リアルタイムでのコミュニケーションと合わせてファイルをやり取りする場面で非常に便利です。

ただし、正式なファイルの授受記録や、プロジェクトをまたいだファイルの一元管理という点では、専門のツールに劣る場合があります。

【比較表】自社に合う代替案はどれ?メリット・デメリットで選ぶ

それぞれの代替案には一長一短があります。 自社の目的や使い方に合わせて、最適な方法を選ぶことが重要です。

PPAPの代替は法人向けクラウドストレージが最適な理由

前述の比較からもわかるように、多くのビジネスシーンにおいて、PPAPの代替案として最もバランスが取れ、推奨できるのが「法人向けクラウドストレージ」です。 その理由を3つのポイントから解説します。

ファイル「送信」だけでなく「管理」全体の課題を解決できる

PPAPが解決しようとしていたのは、あくまでファイルを「送信」する場面でのセキュリティでした。 しかし、企業の課題はそれだけではありません。 「最新のファイルはどれか」「誰がアクセスできるのか」「過去のバージョンを確認したい」といった、ファイルの「管理」に関する悩みは尽きないはずです。 クラウドストレージは、安全なファイル送信機能を提供すると同時に、組織の重要資産である情報を一元管理し、バージョン管理や共同編集を可能にするプラットフォームです 。

目先の「送信」問題だけでなく、より本質的な「情報管理」の課題を解決に導いてくれます。

法人利用に必須の高度なセキュリティ機能を搭載

法人向けに設計されたクラウドストレージは、企業のガバナンスやコンプライアンスに対応するための高度なセキュリティ機能を標準で備えています。

- 詳細なアクセス権限設定:ユーザーやグループごとに「閲覧のみ」「編集可」「ダウンロード不可」といった細かい権限を設定できます 。

- 監査ログ:「誰が」「いつ」「どのファイルに」アクセスし、「何をしたか」をすべて記録・追跡できます 。万が一の事態が発生した際の原因究明に不可欠です。

- データ保護:通信や保管時のデータ暗号化はもちろん、IPアドレスによるアクセス制限や二要素認証など、多層的な防御策が講じられています 。

これらの機能は、他の代替案では実現が難しい、企業統治には必要な要素です。

業務効率と生産性を向上させる

クラウドストレージは、セキュリティを強化するだけでなく、日々の業務効率を大きく向上させます。

社内外のメンバーとリアルタイムでファイルを共同編集したり、出張先やテレワーク中の自宅からでも必要な情報に安全にアクセスしたりすることが可能です 。

PPAPのような煩雑な手順から解放されることで、従業員は本来注力すべき業務に集中でき、組織全体の生産性向上につながります 。

法人向けクラウドストレージの選び方|失敗しないための5つのチェック項目

「クラウドストレージが最適」といっても、世の中には数多くのサービスが存在します。 自社に合わないサービスを選んでしまうと、かえって業務が非効率になったり、セキュリティリスクが残ったりする可能性もあります。

ここでは、法人向けクラウドストレージ選びで失敗しないための5つのチェック項目を紹介します。

①セキュリティ機能は十分か(暗号化・アクセス権限・ログ管理)

企業の重要情報を守る上で、セキュリティは最も重要な選定基準です。 以下の機能が備わっているか、必ず確認しましょう 。

- データの暗号化:通信時と保管時の両方で、AES-256などの強力な暗号化方式が採用されているか。

- アクセス制御:IPアドレスや端末による制限、ユーザー・グループ単位での柔軟な権限設定が可能か。

- ログ管理:詳細な操作ログが取得でき、不正アクセスの監視や追跡に利用できるか。

- 認証機能:二要素認証など、なりすましを防ぐための強固な認証方法に対応しているか。

②操作性は良いか(従業員が直感的に使えるか)

どんなに高機能なツールでも、従業員が使いこなせなければ意味がありません。 特にITツールに不慣れな従業員が多い場合は、操作の分かりやすさが導入成功の鍵を握ります 。

無料トライアルなどを活用し、以下の点を確認するのがおすすめです 。

- 直感的なインターフェース:マニュアルを読まなくても、基本的な操作(アップロード、ダウンロード、共有)が迷わずできるか。

- 既存の操作感との親和性:普段使っているPCのフォルダ(Windowsのエクスプローラーなど)と同じような感覚で操作できるか。

- マルチデバイス対応:PCだけでなく、スマートフォンやタブレット用のアプリが用意されており、外出先からでも快適に利用できるか 。

③料金体系は自社に合っているか(ユーザー課金 vs 容量課金)

法人向けクラウドストレージの料金体系は、主に2つのタイプに分かれます 。

- ユーザー課金タイプ:利用する従業員1人あたりに月額料金がかかる方式。少人数で利用を開始したい場合に適しています。

- 容量課金タイプ:利用するデータ容量の総量に対して料金がかかる方式。ユーザー数は無制限の場合が多く、従業員数が多い企業や、外部の取引先と頻繁にファイルを共有する企業にとってコストパフォーマンスが高くなります。

自社の従業員数や将来的な利用規模を考慮し、どちらの料金体系がトータルコストを抑えられるか、慎重に検討しましょう。

④管理機能は充実しているか(情シス担当者の負担軽減)

情報システム担当者にとっては、管理のしやすさも重要なポイントです。 管理コンソール(管理画面)から、以下のような設定が一元的に行えるかを確認しましょう 。

- ユーザー管理:従業員の追加や削除、権限の変更が簡単に行えるか。

- ポリシー設定:パスワードの強度や共有範囲のルールなどを、全社的に一括で設定できるか。

- ログの監視・出力:不審なアクティビティがないかを簡単に確認でき、必要に応じてレポートを出力できるか。

これらの管理機能が充実しているサービスを選ぶことで、導入後の運用負荷を大幅に軽減できます。

⑤サポート体制は万全か(国内対応・日本語サポート)

万が一のトラブルや操作に迷ったときに、迅速で的確なサポートを受けられるかは、安心してサービスを使い続けるために不可欠です 。

特に海外製のサービスを検討する場合は、以下の点を確認しておきましょう。

- 日本語サポート:電話やメールで、日本語による問い合わせが可能か。

- 対応時間:日本のビジネスタイムに対応しているか。

- データセンターの所在地:データを保管するデータセンターが国内にあるか。国内にあれば、通信速度が安定しやすく、日本の法律が適用されるため安心感が高まります 。

PPAP廃止の代替策におすすめのクラウドストレージ3選

ここまで解説してきた選び方のポイントを踏まえ、PPAPの代替策として特におすすめの法人向けクラウドストレージを3つ紹介します。

【純国産・ユーザー数無制限】セキュアSAMBA

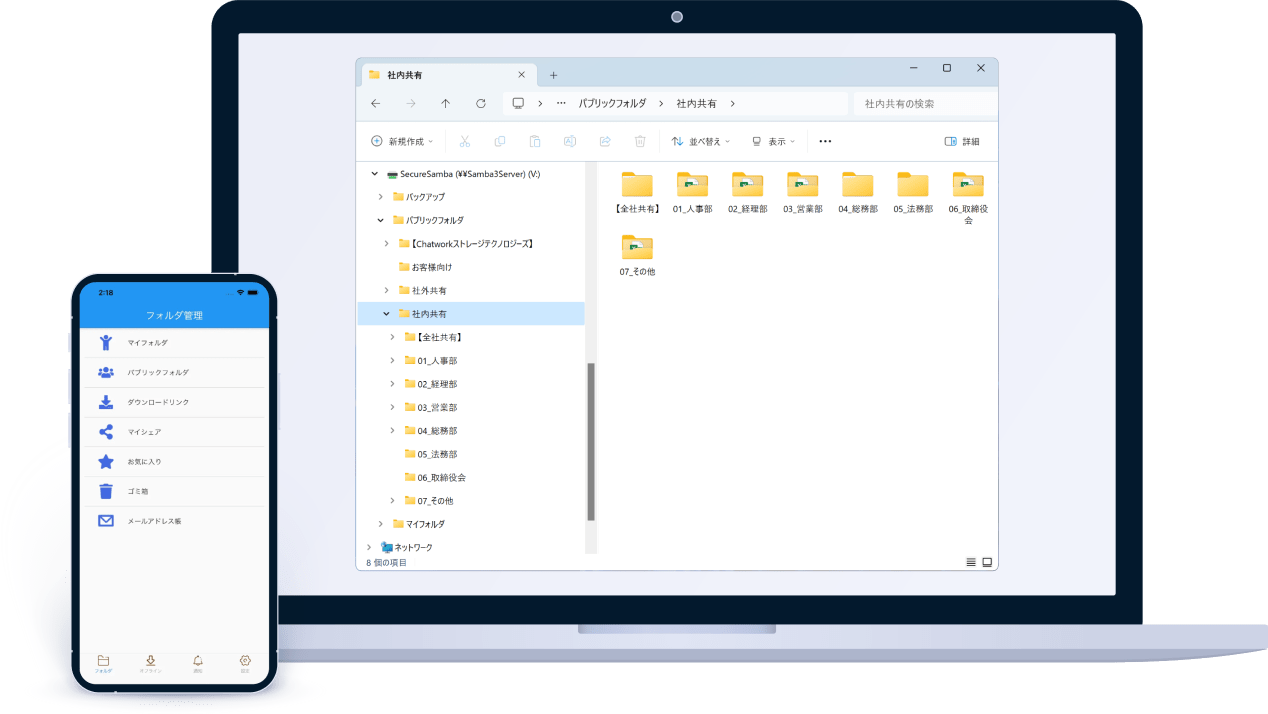

セキュアSAMBAは日本の企業によって開発・運用されている、純国産のクラウドストレージです 。

最大の特長は、Windowsのエクスプローラーと同じ感覚で直感的に操作できる点と、一部プランではユーザー数が無制限であることです 。

従業員数が多くてもコストを気にせず利用でき、日本語での手厚いサポートも受けられるため、初めてクラウドストレージを導入する中小企業でも安心して利用できます 。

データセンターには信頼性の高いAWSを採用するなど、セキュリティ面も万全です 。

【世界標準のセキュリティ】Box

Boxは世界中の多くの政府機関や大企業で導入実績がある、セキュリティに定評のあるクラウドストレージです 。

7段階の詳細なアクセス権限設定や、電子透かしの挿入機能など、企業の厳格なセキュリティポリシーにも対応できる高度な機能を備えています。 また、Microsoft 365やSlackなど、1,500以上の外部アプリケーションと連携できる拡張性の高さも魅力です 。

グローバル基準のセキュリティとガバナンスを求める企業に適しています。

【Microsoft製品との連携】OneDrive for Business

OneDrive for BusinessはMicrosoftが提供するクラウドストレージで、WordやExcel、PowerPointといったOfficeアプリケーションとの親和性が非常に高いのが特長です 。

Officeアプリから直接OneDrive上のファイルを保存・編集でき、複数人でのリアルタイム共同編集もスムーズに行えます。 すでにMicrosoft 365を導入している企業であれば、追加コストなし、あるいは低コストで利用を開始できる場合が多く、導入のハードルが低い点もメリットです。 日々の業務でOffice製品を多用する企業にとって、最も効率的な選択肢となるでしょう。

脱PPAPでセキュアなファイル共有環境を実現しよう

この記事では、PPAPがなぜ廃止されるのか、その危険性と非効率性から、安全な代替案、そして自社に最適なクラウドストレージの選び方までを解説しました。

PPAPを使い続けることは、マルウェア感染や情報漏えいのリスクを抱え続けるだけでなく、業務効率を低下させ、取引先からの信頼を損なう可能性すらあります。 もはや「脱PPAP」は、避けては通れない経営課題です。

数ある代替案の中でも、法人向けクラウドストレージは、セキュリティと利便性、そしてファイル管理全体の効率化を高いレベルで実現できる最適なソリューションです。

もし、どのサービスから検討すればよいか迷う場合は、この記事でも紹介した、純国産のクラウドストレージ「セキュアSAMBA」を検討してみてはいかがでしょうか。

セキュアSAMBAは、多くの日本企業が重視する「使い慣れた操作性」「ユーザー数無制限によるコストメリット」「国内での手厚いサポート」といった要件を満たしています。 まずは無料プランから使用感を試してみることで、自社に合ったファイル共有の形が見えてくるはずです。

この機会にPPAPから脱却し、安全で生産性の高いファイル共有環境への第一歩を踏み出しましょう。