ランサムウェアの対策と感染時の正しい駆除方法

目次[非表示]

- 1.ランサムウェアとは何か

- 2.ランサムウェアの種類と被害事例

- 3.ランサムウェアの主な感染経路と感染確認方法

- 3.1.Webサイトを経由した感染

- 3.2.メールを経由した感染

- 3.3.USBなどの記録媒体を経由した感染

- 4.ランサムウェアの対策方法

- 4.1.セキュリティソフトの導入

- 4.2.メールソフトのセキュリティ強化

- 4.3.フィルタリングサービスの利用

- 4.4.セキュリティパッチの適用

- 4.5.ファイルのバックアップ

- 4.6.パソコンのアクセス権限の設定

- 5.ランサムウェアの駆除・対処方法

- 5.1.ネットワークから切り離す

- 5.2.ウイルスを除去する

- 5.3.ランサムウェアの情報をチェックする

- 5.4.ファイルの復元を試す

- 5.5.OSの復元機能を活用する

- 5.6.No More Ransom サイトを活用する

- 6.ランサムウェアのリスク軽減にセキュアSAMBA

ランサムウェアは大きなトラブルに発展する可能性が高い攻撃であり、セキュリティリスクとしてついて回る厄介なものです。

ランサムウェアに感染してしまうと身代金要求やデータが利用できないなどの影響がありますし、ビジネスや企業活動においては大きな脅威となってしまいます。

ランサムウェアの感染経路や感染確認の方法、感染してしまった場合のランサムウェアの駆除方法を確認していきましょう。

ランサムウェアとは何か

2016年に猛威をふるい、近年は個人への攻撃だけでなく法人への攻撃も増えているランサムウェアとは、パソコンやスマホ、タブレットなどに特定の制限をかけて使用不能にする不正プログラムです。

制限解除に「身代金(Ransom)」を支払うよう脅迫することから、身代金要求型ウイルスとも呼ばれています。

挙動には主に2つのタイプがあり、1つはデバイスの操作ができないよう強制的にロックするタイプ、もう1つはファイルを暗号化するタイプです。

いずれの場合も、端末を元の状態に戻すためには金銭を支払うよう要求する画面が表示されるケースが多いです。

ランサムウェアの種類と被害事例

特に悪名高い3種のランサムウェアの被害事例を紹介します。

ランサムウェアの特徴を把握して今後のセキュリティ対策に役立てましょう。

Locky

2016年に確認され、日本を含め世界中で拡散された暗号化型のランサムウェアです。

多言語対応型で脅迫文が日本語で表示されたため、国内でも感染が拡大したと考えられています。

暗号化したファイルは拡張子が「.locky」に変更され、ファイル名も書き換えられます。

感染経路はWord文書ファイルが添付されたメールで、ファイルを開くとLocky本体がダウンロードされる仕組みになります。

ZEPTO

2016年に発見された暗号化型のランサムウェアで、「スパムメールでの拡散」をはじめ、Lockyの手法と類似点が多く、Lockyの亜種といわれています。

Zeptoは添付ファイルのファイル名の文字列に受信者の氏名を用いることで、メールに添付された不正ファイルを開封するよう促します。

広範囲のスパムメールキャンペーンを展開し、猛威をふるいました。

WannaCry

2017年に出現した暗号化型のランサムウェアです。

最大の特徴は、それまでのランサムウェアには見られなかったワーム機能(自己伝染機能)を持つことで、感染端末だけではなく隣接する他のデバイス、システムも攻撃します。

Windows OSの脆弱性を悪用し、世界中で被害を及ぼしました。脅迫文は日本語を含む28言語に対応しており、150ヵ国以上で感染が確認されまています。

ランサムウェアの主な感染経路と感染確認方法

有効な対策を取るためには、まずランサムウェアがどのようなルートで侵入しているか知ることが大切です。

代表的なランサムウェアの感染経路を説明します。

Webサイトを経由した感染

ランサムウェアの被害で数多く報告されているのが、OSやソフトの脆弱性を狙った攻撃です。

例えば、攻撃者がウイルスを仕掛けたWebサイトにセキュリティプログラムが適用されていない端末でアクセスし、感染してしまうケースです。

Webサイトは不正サイトとは限らず、正規サイトが改ざんされていることもあります。

他にも、攻撃者がネットワーク上に偽装ファイルを公開し、ユーザーにそうと気付かせずにダウンロード・インストールさせるものや、正規サイトに不正広告を貼り、閲覧させることで侵入するといった手口も見られます。

感染した場合、身代金の支払いを要求する脅迫文が書かれた画面が表示されます。

このような脅迫画面が表示された場合は、ほぼ感染していると判断してしまってよいでしょう。

メールを経由した感染

メールは添付ファイルを開かせたり、メッセージ内のURLリンクをクリックさせたりすることで感染させる手法が定番です。

無闇に緊急性を強調したメールや、請求書などの重要な内容に見せかけた添付ファイルは、送信者に心当たりがなければ安易に開かないようにしましょう。

メールソフトに脆弱性があれば、メールを閲覧しただけで感染する可能性があります。

件名は公的機関からの注意喚起なのに、送信元がフリーアドレスになっているなど、矛盾や不審な点がないか、確認する習慣をつけましょう。

USBなどの記録媒体を経由した感染

USBやSDカードなどのデバイスを媒介にウイルスが侵入することもあります。

USBメモリの共用や安全確認ができないデバイスの使用は、極力避けましょう。

ランサムウェアの対策方法

ランサムウェアは、一度感染するとウイルスを駆除してもファイルを復元できないこともある厄介な不正プログラムです。

また、要求に応じたとしても適切に修復される保証はどこにもありません。

ランサムウェアの感染予防と被害低減のために多層防御をおすすめします。

セキュリティソフトの導入

マルウェア対策機能により、不正サイトへのリンクや不正ファイルを検知し、警告・ブロックしてくれるセキュリティソフトの導入は基本中の基本です。

ランサムウェアは新種や亜種が出現し続けているため、定義ファイルを常に最新状態に保つことも重要です。

メールソフトのセキュリティ強化

電子メールセキュリティも活用しましょう。

添付ファイルに対するウイルス検出機能とスパムメール対策機能を有効にしておけば、不正なプログラムをブロックできます。

また、メール経由のランサムウェア感染は多いのでメールの使用を控えるなどの根本的なメール使用の見直しも必要になるかもしれません。

フィルタリングサービスの利用

さまざまな条件でWebサイトのアクセス範囲を制限するフィルタリングサービスも効果的です。

ランサムウェアはユーザーが不正サイトへ誘導されて感染するケースが多いため、有害サイトへのアクセス制限は根本的な原因への対策といえます。

セキュリティパッチの適用

OSやソフトウェアの脆弱性はランサムウェアの格好の標的となり得るため、プログラムのアップデートは必須です。

端末にセキュリティ上の弱点が発覚したときは、速やかにセキュリティパッチの適用を行いましょう。

ファイルのバックアップ

ランサムウェアに感染したときに備えてファイルをバックアップしておくことも大切です。

ネットワーク内部の端末が感染した場合はサーバーやNASも攻撃対象となる可能性があるので、予備ファイルはオンラインストレージや外付けのハードディスクなど、複数の場所に保管しておく必要があります。

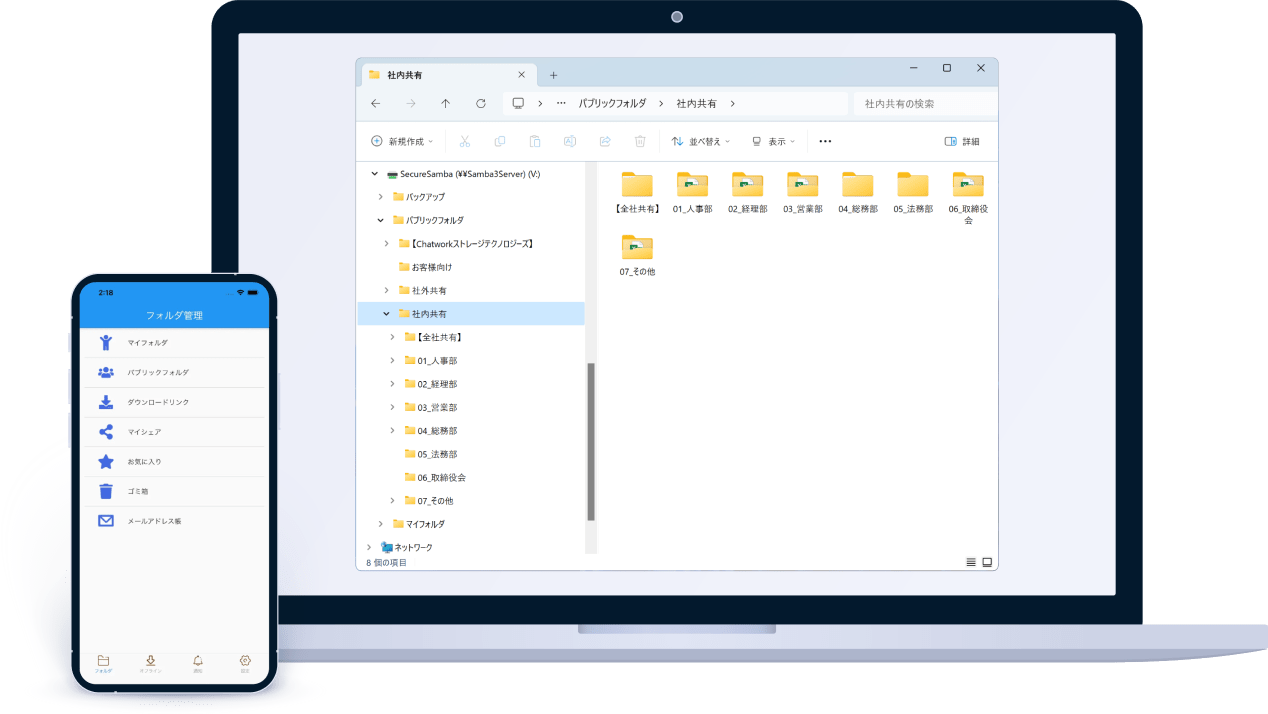

パソコンのアクセス権限の設定

共有フォルダを利用する際は、取り扱う情報の重要度に応じて利用者を制限しておきましょう。

万が一ネットワーク内に感染端末が出ても、その端末に共有フォルダのアクセス権限がなければ、ランサムウェアもフォルダへ侵入することはできません。

アクセス権限を適切に設定し、リスクを抑えましょう。

ランサムウェアの駆除・対処方法

「ランサムウェアに感染してしまった! バックアップも取っていない!」そんな緊急時に取るべき行動は、身代金を支払うことではありません。

被害拡大を防ぐためにランサムウェアの感染が発覚したら迅速に対応をしていきましょう。

ネットワークから切り離す

ネットワークを通じて感染を拡大させないよう、感染端末を隔離します。

有線LANの場合はケーブルを外し、無線LANの場合は端末のWi-Fiをオフにしましょう。

ウイルスを除去する

最新状態に更新されたセキュリティソフトで端末をスキャンし、ランサムウェアを除去します。

ランサムウェアが残っているとファイルを復元しても再度暗号化されてしまうため、復元する前にウイルスを取り除く必要があるのです。

個人端末などでアンチウイルスソフトを導入していない場合は、無償駆除ツールやベンダー製品のトライアル版などを活用する方法もあります。

ランサムウェアの情報をチェックする

暗号化されたファイルの拡張子や画面に表示された脅迫文をインターネットで検索し、感染したランサムウェアに関する情報を集めます。

種類によっては、セキュリティベンダーが暗号化解除ソフトを公開しています。

ファイルの復元を試す

感染したランサムウェアの種類や端末により、OSの復元機能や復旧ツールでファイルを復元できる可能性があります。

OSの復元機能を活用する

Windows Vista以降のWindows OSは「システムの復元」機能が実装されています。

Windows 7とWindows 10はこの機能がデフォルトで有効になっており、作成された復元ポイントからファイルを復元できる可能性があります。

なお、復元ポイント自体を暗号化、無効化してしまうランサムウェアがあること、復元ポイント以降に作成されたデータは復元できないことはご留意ください。

Mac OSも、「Time Machine」と呼ばれるバックアップユーティリティを活用して復元できる可能性があります。

ただし、被害ケースによって対応が変わるため、次に記す「No More Ransom」のご利用をおすすめします。

No More Ransom サイトを活用する

「No More Ransom」とは、欧州刑事警察機構などが立ち上げた、ランサムウェア撲滅を目指す国際プロジェクトです。

復号可能なツールの情報を提供しており、感染ファイルをNo More Ransomサイトにアップロードすることで、解決策の有無を確認できます。

ランサムウェアのリスク軽減にセキュアSAMBA

ランサムウェアの被害に遭わないためには、ウイルス対策やファイル管理の徹底が大切です。

もし感染してしまったら、身代金を支払うことはせず、感染端末の隔離や復元方法の確認を行い、被害が拡大しないよう冷静に対処しましょう。

また、メール経由の感染がランサムウェアは多いのが特徴ですので、メールでのファイル共有を控えてオンラインストレージの利用もリスク軽減につながります。

万全のセキュリティを備え、詳細なアクセス権限の設定が可能なオンラインストレージ・セキュアSAMBAは、安全なデータ共有をサポートします。

安全なデータやファイル共有を実現したいと考えているのであれば無料から使えるセキュアSAMBAをお試しください。