電子帳簿保存法とe-文書法の違いと2022年の改正内容を解説

目次[非表示]

- 1.電子帳簿保存法とは

- 2.e-文書法とは

- 2.1.e-文書法の4つの要件

- 3.電子帳簿保存法とe-文書法の違い

- 3.1.対象となる文書の違い

- 3.2.スキャナ保存要件の違い

- 3.3.承認が必要か否かの違い(2022年以前)

- 4.電子帳簿保存法とe-文書法の違いを正しく理解しよう

会社で取り扱う文書は法律で管理方法が定められています。

これまでは紙に印刷した文書をそのまま保管する方法しかできず、ファイリングやインデックスの手間がかかったり、膨大な書類を書庫へ移動させたりする必要があり、使いたいときにすぐに探せないなどの問題がありました。

しかし、近年は会社で取り扱う文書などを電子化して、データとして管理することが認められつつあります。

文書などの電子保存を可能にする法律が、電子帳簿保存法とe-文書法です。

電子帳簿保存法とe-文書法は似ている部分はありますが、対象となる文書の範囲がe-文書法の方が大きい、対象となる文書やルールがそれぞれで異なるなどの違いがあります。

電子帳簿保存法とe-文書法の違いとそれぞれの内容を確認していきましょう。

電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法(正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」)とは1997年に制定された、国税関係帳簿の全部または一部を電子データの形式で保存することを認める法律です。

この場合、国税関係帳簿とは以下の3種類を指します。

- 帳簿(総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳など)

- 決算関係書類(棚卸表、賃借対照表、損益計算書など)

- その他の証ひょう類(契約書、領収書、請求書、納品書など)

制定された当初は、会計ソフトウェア・会計WEBサービスを利用して作成されたデータをデータ形式のまま保存することを認めるに留まるものでした。

しかし、2005年に「e-文書法」が制定され、上記3種類に該当する書類や帳票をスキャンしてPDFなどで保存することが認められました。

そして、2017年の電子帳簿保存法の改正により、デジタルカメラやスマートフォンで撮影して電子化することが可能となりました。

さらに、電子帳簿保存法は、2020年10月と2022年1月に改正がおこなわれています。

電子帳簿保存法の2020年改正ポイント

電子帳簿保存法の2020年10月改正における主なポイントは以下の2点です。

- キャッシュレス決済が完全にペーパーレス化された

- 領収書の受領者側のタイムスタンプが不要になった

従来は、クレジットカードや電子マネーなどのキャッシュレス決済に関しても、紙の領収書やレシートを保管する必要がありました。

しかし、2020年10月改正により、キャッシュレス決済の利用明細をそのまま会計システムに取り込めばよいことになり、領収書の提出・回収が不要になりました。

また、領収書の改ざんを防止するための「タイムスタンプ」に関しても改正がおこなわれました。

従来は、領収書の発行者と受領者、両者のタイムスタンプが必要とされていましたが、2020年10月改正では、発行者のタイムスタンプのみでよいことになりました。

電子帳簿保存法の2022年改正ポイント

電子帳簿保存法の2022年改正における主なポイントは以下の2点です。

- スキャナ保存要件が緩和された

- 電子取引のデータ保存が義務化された

従来は、領収書や請求書などをスキャナ保存する際に税務署長への事前申請が必要でしたが、2022年1月改正によりスキャナ保存の事前承認申請が不要になりました。

また、タイムスタンプの付与期間が延びたり検索要件が少なくなったりとスキャナ保存の要件が緩和され、スキャナ保存の実行性が高まりました。

2022年改正における一番の目玉は、電子取引のデータ保存が義務化されたことです。

従来は、電子取引における領収書や請求書なども紙に印刷して保存することが認められていましたが、2022年改正より原則として紙での保存が禁止されました。

なお、電子取引のデータ保存義務化については猶予期間が2年間設けられており、実質的な紙保存禁止は2024年1月からとなります。

e-文書法とは

e-文書法とは、2004年11月に制定された「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律」「民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の総称です。

e-文書法は、商法や法人税法など約250の法律・法令に適用されています。

一般的な法人に関係するもの、カルテや建築図面など特定業界の書類、個人に関わる書類も対象となっています。

e-文書法により、これらの法律によって作成された文書を紙媒体だけでなく電子化して保存できるようになりました。

会社員が業務で取り扱う機会の多い文書の中からe-文書法の対象となるものは、主に以下の通りです。

- 財務・税務書類(会計帳簿・契約書、注文書・納品書など)

- 会社法関係書類(株主総会・取締役会議事録など)

- 決算関係書類(貸借対照表・損益計算書など)

e-文書法の4つの要件

e-文書法の対象文書を電子保存する際、ただスキャンすればよいわけではありません。

経済産業省が挙げる以下の4つの要件をを満たす必要があります。

ただし、文書によって満たすべき要件の数は異なります。

e-文書法に基づいて文書を電子保存する際は、事前に当該文書の要件を確認しておきましょう。

要件 |

内容 |

可読性 |

電子化されたデータが明瞭に、また必要なときに直ちに表示・出力できること |

完全性 |

文書の内容の改ざんや消失を防ぐこと また、実際に改ざんなどが起こった際には、そのことが分かるようにしなくてはならない |

機密性 |

不正アクセス対策のため、セキュリティの仕組みが備えられていること |

検索性 |

必要なデータをすぐに取り出せるよう、体系的な検索ができること |

電子帳簿保存法とe-文書法の違い

ここからは電子帳簿保存法とe-文書法の違いとは何かについて解説します。

電子帳簿保存法とe-文書法の違いは以下の3点です。

- 対象となる文書の違い

- スキャナ保存要件の違い

- 承認が必要か否かの違い(2022年以前)

対象となる文書の違い

電子帳簿保存法は、主に財務省・国税庁が管轄する国税関係書類のみを対象としています。

たとえば、総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳などの経理部門が取り扱うような書類です。

一方、e-文書法は先ほども述べたように、約250の法律・法令に基づいて横断的に電子化を認める法律です。

定款や株主総会・取締役会議事録などが該当します。

ほかにも、建築図面や診療記録など、e-文書法のほうが電子帳簿保存法よりも広い範囲の文書を対象としている点に違いがあります。

スキャナ保存要件の違い

e-文書法では、書類をスキャナ保存する際に「見読性(可読性)」「完全性」「機密性」「検索性」の4つの要件を満たす必要があります。

一方、電子帳簿保存法に関しては、まず「真実性の要件」「可視性の要件」という2つの要件があり、それぞれの要件が細かく規定されています。

電子化の際にはそれぞれの文書に応じて規定を確認する必要があります。

詳しい要件に関しては国税庁ホームページにてご確認ください。

承認が必要か否かの違い(2022年以前)

2022年以前は、電子帳簿保存法に基づいて書類を電子化する際、税務署長に申請して承認を得る必要がある一方、e-文書法では事前承認申請が不要という違いがありました。

しかし、2022年の電子帳簿保存法の改正により、電子帳簿保存法に基づいて書類を電子化する際も税務署長への事前承認申請が不要になりました。

そのため、2022年1月以降においては、事前承認申請の有無について電子帳簿保存法とe-文書法における違いはありません。

電子帳簿保存法とe-文書法の違いを正しく理解しよう

電子帳簿保存法とe-文書法は、条文だけを読んでもなかなか理解が進まない法律です。

電子帳簿保存法とe-文書法に対応することは一見大変そうですが、書類や帳票を電子化できれば業務の効率化やオフィスのコスト削減に大きく貢献します。

また、これらの法律は時代に応じた改正がされていくので、起業や新規ビジネスの創出にも関わるものです。

特に、電子帳簿保存法の2022年改正により、電子取引のデータ保存への対応が喫緊の課題となりました。

2年間の猶予期間はあるものの、これまでの業務フローを変更するには時間がかかるので、早急に電子取引のデータ保存への対応を進めましょう。

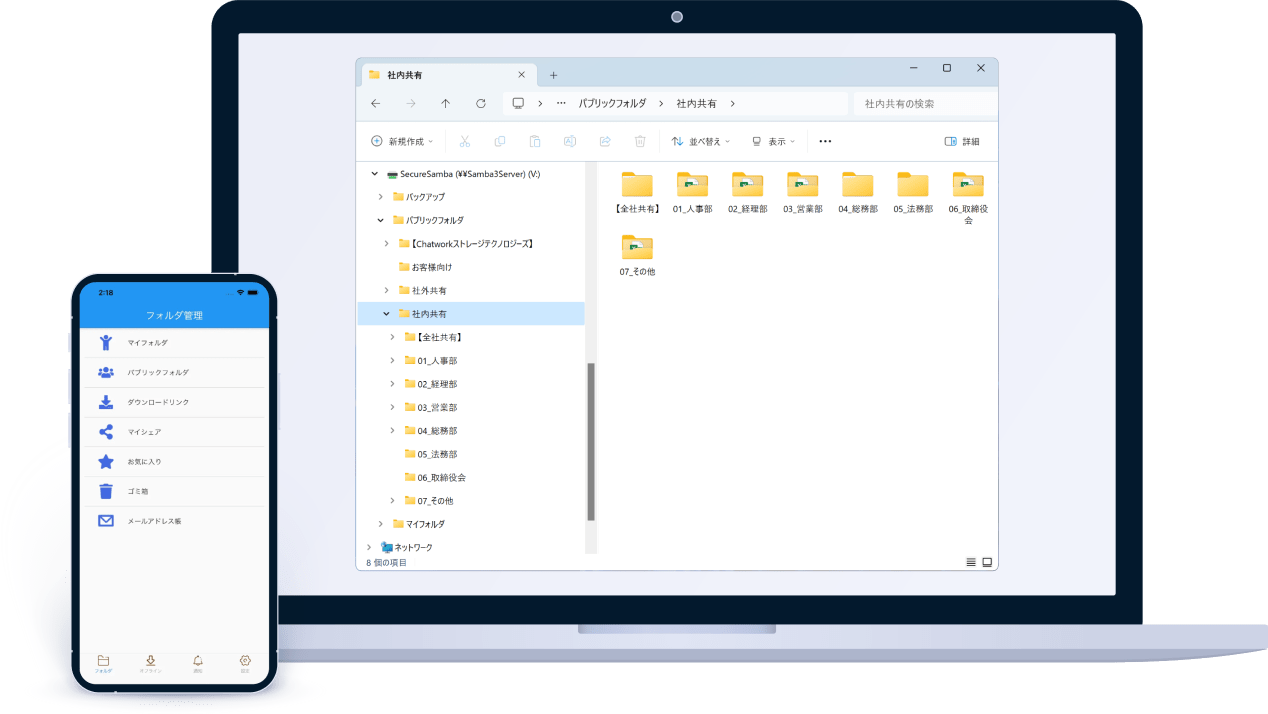

書類の電子化に役立つツールとして、オンラインストレージのセキュアSAMBAがおすすめです。

セキュアSAMBAは電子帳簿保存法に対応しています。ローカルフォルダと変わらない操作感なので、導入時のハードルも低く抑えられる点もメリットです。

電子帳簿保存法の対策として、セキュアSAMBAの導入をご検討ください。