e-文書法とは?e-文書法の要件や対応方法をわかりやすく解説!

目次[非表示]

- 1.e-文書法とは?

- 1.1.e-文書法の対象文書

- 1.2.e-文書法の対象外となる文書

- 2.e-文書法と電子帳簿保存法の違い

- 3.e-文書法の2015年・2016年・2019年・2020年の要件緩和

- 3.1.金額制限を撤廃

- 3.2.電子署名不要

- 3.3.スマートフォンでの読取が可能に

- 3.4.入力期間制限の要件緩和

- 3.5.受領側のタイムスタンプ不要

- 4.e-文書法のメリットと必要性

- 4.1.保存・管理にかかるコスト削減

- 4.2.検索性の向上

- 4.3.多様な働き方に対応できる

- 5.e-文書法の4つの基本要件

- 6.e-文書法への具体的な対応方法とは?

- 7.e-文書法を理解してペーパーレス化を進めよう

文書の電子化やペーパーレス化をおこなう際に必ず知っておくべき法律が「e-文書法」です。

e-文書法の内容やe-文書法が定める要件をわかりやすく解説します。

e-文書法を正しく理解して文書の電子化やペーパーレス化を進めていきましょう。

e-文書法とは?

e-文書法とは、法人税法や商法、会社法などによって保管が義務づけられている文書などを、紙だけではなく電磁的記録によって保存することを容認する法律のことです。

e-文書法というのは通称名であり、下記の2つの法律を総称してe-文書法と呼んでいます。

- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律

- 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

e-文書法は、日本企業のペーパーレス化やデジタル化を促進するとともに、書面の保存にかかる負担を軽減して利便性の向上を図ることで、生活を向上させたり経済を発展させたりする目的で制定されました。

e-文書法の対象文書

e-文書法の対象となるのは、主に「財務・税金関係書類」と「会社・決算関係書類」の2種類があります。

財務・税金関係書類 |

会計帳簿、契約書、領収書、請求書、納品書など |

会社・決算関係書類 |

定款、株主総会・取締役会議事録、貸借対照表、損益計算書 など |

e-文書法の対象外となる文書

e-文書法の対象外となる主な文書等は以下のとおりです。

即座に閲覧できる状態にすべき書類 |

船舶に備える手引書など |

現物性が高い書類 |

免許証、許可証など |

e-文書法と電子帳簿保存法の違い

e-文書法と電子帳簿保存法の違いは、主に管轄分野・対象文書にあります。

たとえば、電子帳簿保存法が対象とする文書は、財務省・国税庁が管轄する分野に限られます。おもに経理関連文書が中心です。

一方で、e-文書法の管轄分野は、複数の省庁にまたがっており、200を超える法律に関連しています。そのためe-文書法は対象書類が膨大です。

また、e-文書法と電子帳簿保存法は、互いに関連した改正をおこなうこともありますが、どちらかの法律が先行して改正し、もう一方があとから追いかける形をとることもあります。

今後も、e-文書法と電子帳簿保存法は近しい分野をカバーしながら改正されていくことが予想されます。

e-文書法の2015年・2016年・2019年・2020年の要件緩和

e-文書法に関連するものとして電子帳簿保存法の存在があります。

2015年移行繰り返し要件が緩和されてきた電子帳簿保存法の法律改正の推移をたどります。

金額制限を撤廃

3万円以下という制限があった契約書・領収書のスキャナ保存ですが、2015年にその制限が撤廃されます。

これにより、経理担当者の負担がさらに軽減されることになります。

電子署名不要

「電子署名が必要」というe-文書法の要件が緩和されたのも2015年の改正時です。

一方でこの時点ではスキャンできる機器や原本の保管義務といった制限が残っていました。

スマートフォンでの読取が可能に

2016年、e-文書法の改正でスマートフォンやデジタルカメラでの撮影による読み取りも可能になりました。

これにより多くの経理担当者の負担が軽減されることになります。

入力期間制限の要件緩和

2019年にはそれまで「3日以内」とされていた入力期間制限が「概ね3日」という表現に変更されました。

これにより効力無効となるまでの猶予は1週間弱ほどまで延長されたことになります。

受領側のタイムスタンプ不要

最後に2020年の要件緩和で実現されたのが受領側のタイムスタンプの省略です。

これはデータがクラウド上などに保存された時点で、ユーザーが痕跡を残さずにデータの改変ができなくなるという背景から、e-文書法において「以後データは改変していない」という証明ができる環境でならタイムスタンプが不要となりました。

e-文書法のメリットと必要性

企業にとって、e-文書法のメリットや必要性は以下のとおりです。

- 保存・管理にかかるコスト削減

- 検索性の向上

- 多様な働き方に対応できる

これらは、e-文書法の制定目的である「書面の保存にかかる負担を軽減して利便性の向上を図ることで、生活の向上や経済の発展を目指す」ということにも関係しています。

保存・管理にかかるコスト削減

e-文書法は、これまで紙で保存しなければならなかった文書等を電磁的記録によって保存してもよいとする法律です。

よって、e-文書法には、従来かかっていた文書の印刷代や、インク代、紙代、文書を倉庫などで保管する際の管理費といったコストを削減するメリットがあります。

検索性の向上

e-文書法では、PCやサーバー内にデータ保存したり、スキャナによる保存が認められています。

そのため、従来の紙ベースでの保管に比べて、検索性が向上する、つまり、目当ての文書が探しやすくなるというメリットが生まれます。

検索性が向上することで、必要な書類にすぐにアクセスできるようになるため時短です。

つまり、e-文書法は業務効率の向上の観点において必要性があるといえます。

多様な働き方に対応できる

e-文書法によって、PC内やクラウド上、USBなどの記録媒体に文書を保管することができます。

従来の紙ベースでの保管では、持ち運びの難しさや紛失防止の観点から、オフィス以外で仕事をすることが難しい現状がありました。

しかし、e-文書法によって、文書のペーパーレス化が進めば、働く場所をオフィスに限定することなく、自宅や営業先での仕事が可能です。

テレワーク・リモートワークなどの多様な働き方に対応できるようになり、ワークライフバランスの実現や離職者の減少といった効果が得られます。

e-文書法の4つの基本要件

e-文書法で文書を電磁的記録として保存するには、以下の4つの要件を満たす必要があります。

- 見読性

- 完全性

- 機密性

- 検索性

求められる要件の数は、文書の種類によって異なります。

詳しくは、内閣官房発行の「e-文書法によって電磁的記録による保存が可能となった規定」をご覧ください。

見読性

見読性とは、電磁的記録に保存された文書が、PCなどのディスプレイで鮮明に読み取れることを意味します。

CDによる保存の場合、必要に応じてすぐにデータを閲覧できるように、CDのリーダーを備え付けなければいけません。

完全性

完全性とは、データの改ざん防止の措置が取られていることを意味します。

タイムスタンプや電子署名などにより、当該データが改ざんされていないという真実性を担保する必要があるのです。

完全性が保たれていなければ、文書としての効力を失ってしまいます。

機密性

機密性とは、許可がない人がアクセスできないように対策を講じることです。

具体的には、パスワード設定や操作ログの取得、暗号化などの対策を取る必要があります。

検索性

検索性とは、必要なときに、すぐに当該文書を探せる環境を構築することを意味します。

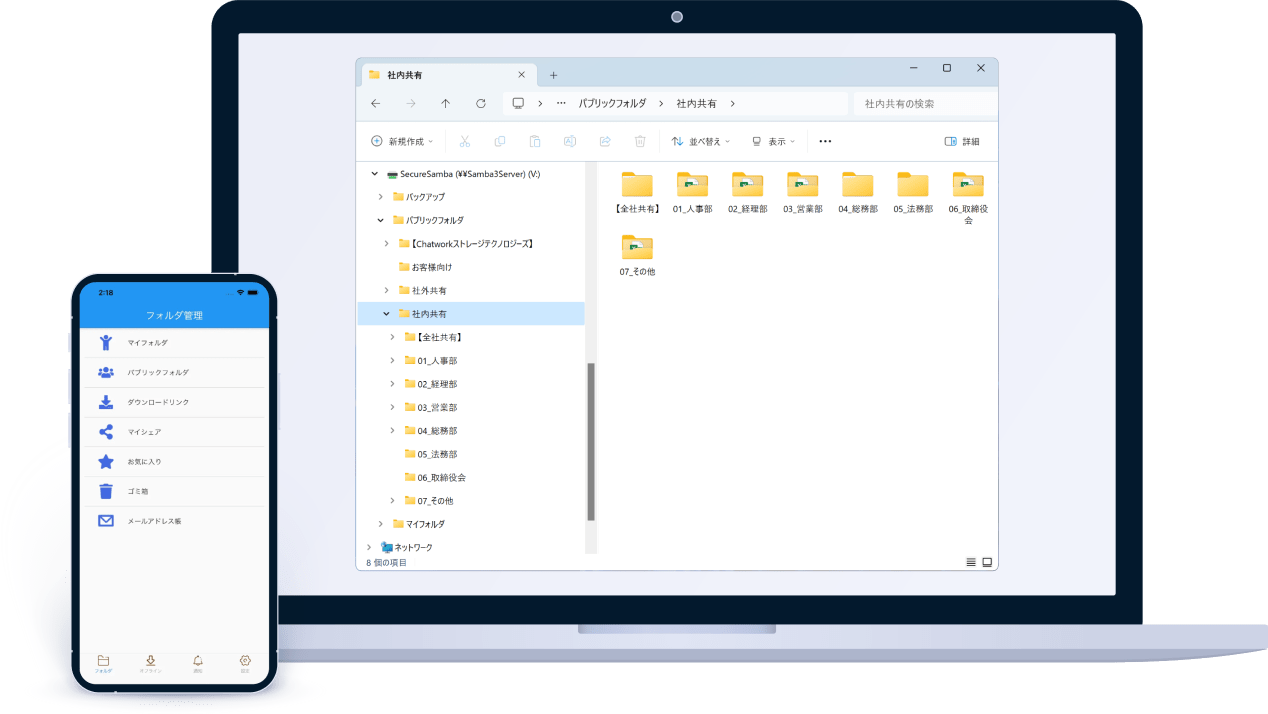

例えば、オンラインストレージを使ってデータを保存し、必要に応じて、ファイル名やデータの作成日などで容易に検索できるようにするといった対策などです。

e-文書法への具体的な対応方法とは?

e-文書法への具体的な対応方法を2つご紹介します。

自社に合った取り入れやすいものから始めていきましょう。

会計ソフトの導入

会計ソフトを導入することで、会計帳簿、契約書、領収書、請求書、納品書といった財務・税金関係書類をデータ保存することができます。

ただし、文書の種類に応じて、先ほどご紹介したe-文書法の要件(見読性、完全性、機密性、検索性)を満たす必要があるため、電子化の際は、要件を確認しておきましょう。

また、会計ソフトを検討する際には、e-文書法が定める要件を満たすものを選ぶようにしましょう。

書類のスキャナ保存

自社発行の請求書・領収書・給与明細の写しなどは、スキャナ保存することができます。

スキャナ保存に使用する機器は「解像度:200dpi以上」「カラー画像による読み取りができる」「タイムスタンプが付与できる」といった要件を満たす必要があるため注意しましょう。

スキャナ保存の詳しい要件については、国税庁発行の「はじめませんか、書類のスキャナ保存!」をご覧ください。

e-文書法を理解してペーパーレス化を進めよう

e-文書法は、従来紙で保存する必要があった書類のデータ保存を容認し、生活の向上や経済の発展を目指す法律です。

企業においては、書類の保存・管理のコスト削減やテレワークなどの働き方に対応できるといったメリットがあります。

e-文書法に基づいてデータ保存・スキャナ保存をおこなうさいには、e-文書法の要件を満たしたツールが必要です。

オンラインストレージのセキュアSAMBAは、国税関係書類、電子取引の電子データ保存及びスキャナ保存に対応することができます。(※)

e-文書法に対応する具体策として、セキュアSAMBAの導入をご検討ください。