ペーパーレス化はなぜ必要?なぜペーパーレス化が求められるかを解説

目次[非表示]

- 1.なぜペーパレス化が求められるのか

- 2.なぜペーパーレス化が必要とされるのか

- 2.1.環境保全のため

- 2.2.デジタル技術の進歩

- 2.3.働き方改革への対応

- 2.4.生産性の向上とコスト削減

- 2.5.法改正への対応

- 3.ペーパーレス化の進め方

- 3.1.書類の棚卸をおこなう

- 3.2.電子化する書類を選定する

- 3.3.電子化後の業務プロセスを考える

- 3.4.電子化した書類の保管方法を決める

- 3.5.実際に電子化をおこなう

- 4.なぜペーパーレス化が進まないケースがあるのか

- 5.なぜペーパーレス化が必要なのかを理解して進めよう

書類の電子化やワークフローシステムの導入など、多くの企業がペーパーレス化に取り組んでいます。

ペーパーレス化がなぜ必要とされるのかというと、環境意識の高まりなどの社会的背景の変化、企業に与えるメリットが多いことなどがあげられます。

ペーパーレス化がなぜ求められるのか、ペーパーレス化の基本的な進め方についてあらためて理解し、自社でできる事について考えてみましょう。

なぜペーパレス化が求められるのか

ペーパーレス化とは、紙の文書や資料を電子データに変換したり、印刷物や書類への押印が発生しない業務フローに変更することで、できるだけ紙を使用しないようにすることを指します。

ペーパーレス化の概念が生まれたのはオフィスでPCが使われるようになった1970年代ですが、日本でその概念が本格的に定着したのは1990年代半ばといわれています。

このときペーパーレス化がなぜ求められたのかというと、印刷などによる紙の大量消費が環境保全や費用の観点から問題視されるようになったからですが、当時は帳簿や申請書などの作成や保管は紙が基本とされていたため、ペーパーレス化の動きが十分に広まることはありませんでした。

その後、1998年に電子帳簿保存法、2004年にe-文書法が施行され、一定のルールのもとにおいて帳簿や書類などを電子データで保存することが認められたこと、さらにデジタル技術が発達してきたことで、ペーパーレス化の障壁は少しずつ低くなります。

そして、2015年の国連サミットで「持続可能な開発目標(SDGs)」が採択され、複数の目標に貢献できる取り組みとしてペーパーレス化が注目されるようになったことで、近年になって企業イメージ向上のためにペーパーレス化を推進する企業が増えました。

さらに、2019年から国を挙げて推進されている働き方改革や、新型コロナウイルス感染症流行下におけるテレワークの広まりなどを受け、近年ではペーパーレス化は企業にとってイメージ向上や環境対策としてだけでなく、多様な働き方や生産性向上を実現するうえで避けて通れないものとなっています。

なぜペーパーレス化が必要とされるのか

ペーパーレス化がなぜ必要とされるのかという理由には、環境保全の推進やデジタル技術の進歩などの社会的背景の変化と、企業にとって複数のメリットがあることがあげられます。

環境保全のため

紙の大量消費は、紙の原料となる木の伐採による森林破壊や、生産・廃棄の過程で排出される二酸化炭素による地球温暖化など、環境へ悪影響を及ぼします。

これらの悪影響を防ぐために、企業にできる環境への取り組みとして代表的なものがペーパーレス化です。

企業がペーパーレス化を実施しているかどうかは、環境問題に配慮しSDGsやサステナビリティに取り組む企業であるか否かとして、いまや企業イメージに直結するポイントにもなっています。

そのため、多くの企業がペーパーレス化に取り組んでいるのです。

デジタル技術の進歩

ペーパーレス化の概念が生まれた1970年代やブームがあった1990年代半ばには、スキャナーやストレージが高額で、ネットワークやシステムの技術的な制約もあったため、ペーパーレス化に取り組む企業が大きく増えることはありませんでした。

しかしその後のデジタル技術の進歩により、ペーパーレス化に必要な機器が比較的安価で手に入るようになったこと、オンラインストレージなどのサービスが普及したことから、ペーパーレス化に取り組む障壁が低くなりました。

働き方改革への対応

2019年から推進されている働き方改革では、柔軟な働き方を実現する方法として、多くの企業がテレワークの導入を導入しました。

しかし、ペーパーレス化が進んでいない企業では、紙でおこなう業務に対応するため社員の出社が必要となり、テレワークを導入できない、または一部の社員が出社させられることで不公平感を生む原因となっています。

働き方改革を推進し、人手不足や社員のニーズに対応するためには、ペーパーレス化が必要不可欠です。

生産性の向上とコスト削減

文書や資料の作成・保存を電子データでおこなうことで、印刷や保管にかかる費用を抑え、作業の手間を減らすことができます。

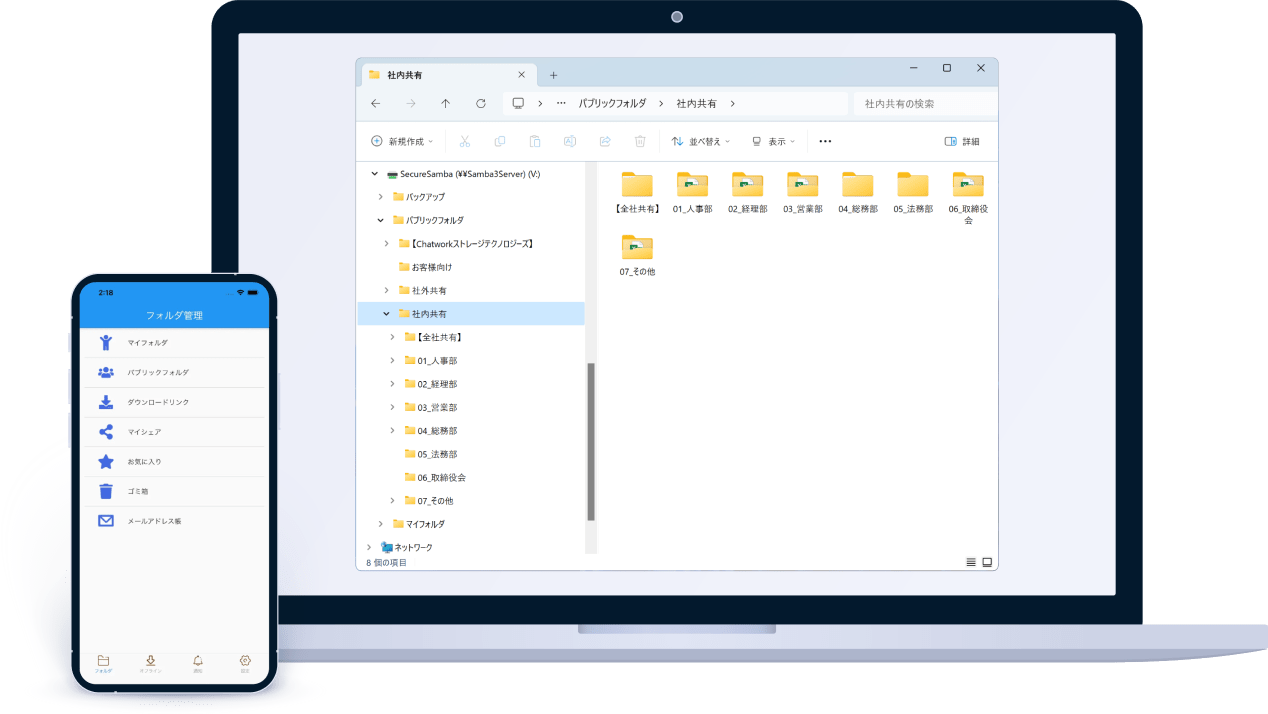

また、ファイルサーバーやクラウドストレージに保存することで場所や時間を問わずアクセスでき、修正や共有も用意になる、ファイル名や全文での検索が可能になり必要な資料を探しやすくなるなど、生産性の向上につながるメリットもあります。

法改正への対応

電子帳簿保存法やe-文書法の施行により、国が帳簿や文書の電子データでの保存を認めて企業のペーパーレス化を後押しする一方で、電子データによる対応を義務化する動きもあります。

- 2021年3月施行「改正会社法」…株主総会関連資料の電子送付を義務化

- 2022年1月施行「改正電子帳簿保存法」…電子取引データの紙保存禁止、電子データ保存義務化(完全義務化は2024年1月から)

上記に類似した法改正が今後もおこなわれる可能性があるため、スムーズに対応する上でもペーパーレス化が必要となっています。

ペーパーレス化の進め方

ペーパーレス化がなぜ必要かを理解していても、何から手をつけたらよいのかわからないという場合もあるでしょう。

ペーパーレス化の基本的な進め方は次のような手順になります。

書類の棚卸をおこなう

まずはオフィスにある書類の棚卸から始めます。

どのような書類がどのくらい保管されているか、すでに保管期限が過ぎている書類などがないかを確認し、不要なものは処分しましょう。

電子化する書類を選定する

次に、書類の中から電子化するものを選定します。

紙での作成や保管が今後も必要な書類はそのまま残したり、閲覧する機会が少なく電子化によるメリットがあまりないものは電子化の優先度を低く設定したりすることで、電子化の手間を減らすことができます。

電子化後の業務プロセスを考える

ペーパーレス化は、紙の書類を電子化し、保管方法を変えれば完了できるというものではありません。

書類の電子化後に、新たに紙の書類が増えたり、再び電子化する手間がかかったりすることがないよう、業務プロセス自体を見直し変更する必要があります。

電子データの文書作成や保管が効率よくおこなえるよう、また紙の書類や押印が必要とならないよう、ワークフローシステムの導入などを検討しましょう。

電子化した書類の保管方法を決める

電子化した書類を保管するためには、ファイルサーバーやオンラインストレージなどが必要になります。

さらに、検索や整理を容易にし生産性の向上につなげるためには、ファイル名のつけ方や保管場所、共有範囲などのルールを設定することが大切です。

電子化後の業務効率を考えて、利用するシステムや保管ルールなどを検討しましょう。

実際に電子化をおこなう

書類の電子化にかかるさまざまなポイントが決定したら、実際に電子化を進めていきます。

紙の書類のスキャンやワークフローシステムの導入を一気に進めると、通常の業務に支障が出たり社員の反発を招いたりする可能性もあるため、段階的に進めていきましょう。

なぜペーパーレス化が進まないケースがあるのか

企業にとって必要性が高くメリットも多いペーパーレス化ですが、なかなか進まない場合もあります。

ペーパーレス化が進まない理由のひとつとして、ペーパーレス化に関連するデジタルツールの操作や電子データ保管のセキュリティに対し、企業の経営陣や現場の社員が不安や抵抗感を抱いていることが考えられます。

これらの不安をなくすためには、操作性やセキュリティを重視したツールの選定が重要となります。

現在使用しているツールが十分に機能していないと感じる場合は、見直しをおこないましょう。

また、ペーパーレス化による業務フローの変化に抵抗感をもつ人には、コミュニケーションやサポートを強化し、変化への理解や意欲を高めることも大切です。

なぜペーパーレス化が必要なのかを理解して進めよう

ペーパーレス化は、企業イメージや生産性の向上、働き方改革や法改正への対応をするうえで必要不可欠なものです。

保管されている紙の書類を電子化するだけでなく、ワークフローシステムの導入により紙を必要としない業務プロセスに変更するなどして、ペーパーレス化を進めていきましょう。

法人向けオンラインストレージのセキュアSAMBAは、電子書類の保管場所として、また社内外の相手とのスムーズなデータ共有により生産性を高めるツールとしても役立つサービスです。

PC操作が得意でない人でも理解しやすい操作性や、充実したセキュリティ機能も好評で、4,000社以上での導入実績があります。

ペーパーレス化の成功につながるツールをお探しの場合は、無料から使えるセキュアSAMBAの導入をご検討ください。