自社に最適なのは?クラウドとNASの選び方を初心者にも分かりやすく解説

「会社のファイルサーバー、老朽化してきたけど次は何にすればいいんだろう…」「クラウドとNAS、よく聞くけど結局どっちが自社に合っているのか分からない…」

企業の重要データを管理する情報システム担当者にとって、ファイルサーバーの選定は頭を悩ませる重要課題です。

コストやセキュリティ、リモートワークへの対応など、考慮すべき点は多岐にわたります。

本記事では、そんなお悩みを持つ担当者のあなたへ向けて、クラウドとNASの基本的な違いから、メリット・デメリット、具体的な選び方までを徹底的に比較・解説します。

目次[非表示]

クラウドとNASの基本的な違いとは?

ファイルサーバーの選択肢としてよく名前が挙がる「クラウド」と「NAS」。

どちらもデータを保存・共有するためのツールですが、その仕組みには根本的な違いがあります。まずは、両者の最も基本的な違いを理解しておきましょう。

データの保管場所とアクセス方法

一番大きな違いは、「どこにデータを保管するか」です。

クラウド(クラウドストレージ)ではデータをインターネット上にあるサービス提供事業者の巨大なサーバーに保管します。利用者は、インターネット接続さえあれば、パソコンやスマートフォン、タブレットなど、さまざまなデバイスからいつでもどこでもデータにアクセスできます。物理的な機器を自社で持つ必要はありません。

NAS(ナス)は「NetworkAttachedStorage」の略で、社内に設置するハードディスクのようなものです。社内のネットワーク(LAN)に接続して使用するため、主にオフィス内でのデータ共有に利用されます。データは自社の管理下にある物理的な機器の中に保管されます。

▶︎NASの寿命はどれくらい?NASの寿命に影響する要因や対策を解説

ファイルサーバーとしての役割の違い

どちらも「ファイルサーバー(組織内でファイルを一元管理し、共有するためのサーバー)」としての役割を果たしますが、その得意分野が異なります。

クラウドは場所を問わないアクセスと、複数人での同時編集といった「共同作業のしやすさ」に特化しています。リモートワークや社外の取引先とのファイル共有が多い現代の働き方に非常にマッチした仕組みといえます。

NASは社内ネットワーク内で、高速かつ安定したファイル共有を実現することを得意としています。閉じたネットワーク内でデータを管理するため、外部からのアクセスを厳密に制限したい場合に適しています。

▶︎ファイルサーバーとは?5分でわかるファイルサーバーとNASの違い

▶︎ファイルサーバーのクラウド化・NASのクラウド化のメリット・デメリット

【徹底比較】クラウドとNASのメリット・デメリット

基本的な違いを理解したところで、次にコストやセキュリティなど、企業がファイルサーバーを選ぶ上で重要となる6つの観点から、それぞれのメリット・デメリットを詳しく比較していきます。

コスト:初期費用と運用費用の違い

クラウドのメリットは、サーバーなどの高額な機器を購入する必要がなく、契約後すぐに利用を開始できるため、ハードウェアに関する初期投資を大幅に抑えられる点です。一方で、利用する容量やユーザー数に応じた月額または年額の利用料(ランニングコスト)が発生し続けます。

NASは本体やハードディスクを購入するための初期投資が必要です。しかし、一度購入してしまえば、月々の費用は電気代程度で、ランニングコストを低く抑えられるのが大きなメリットです。

セキュリティ:自社管理とベンダー管理

クラウドはサービス提供事業者が、専門の技術者によって24時間365日体制で高度なセキュリティ対策を行っています。多くの中小企業が自社で構築するよりも高いレベルのセキュリティを享受できる可能性があります。ただし、データを社外のサーバーに預けることになるため、その点に不安を感じる場合もあります。

NASはデータを物理的に自社内に保管できるため、「自分たちのデータは自分たちで管理している」という安心感があります。自社のセキュリティポリシーに合わせた柔軟な設定が可能ですが、そのセキュリティレベルはすべて情報システム担当者の知識や運用体制に依存します。

リモートアクセスと共同作業のしやすさ

クラウドはインターネットさえあれば、オフィス、自宅、出張先など、どこからでもファイルにアクセスできます。複数人で同時に同じファイルを編集したり、コメントを付けたりといった共同作業をスムーズに行うための機能が豊富に用意されています。

NASの場合、社外からアクセスするには、VPN(VirtualPrivateNetwork)という特別なネットワーク接続の設定が必要です。この設定は専門知識が必要で複雑な上、共同編集機能も限定的です。ファイルを一度自分のPCにダウンロードしてから編集し、再度アップロードする必要があるため、手間がかかります。

運用管理の負荷と専門知識の要否

クラウドはサーバーのメンテナンス、OSのアップデート、セキュリティ対策、障害対応といった面倒な作業はすべてサービス提供事業者が行ってくれます。情報システム担当者は、ユーザーアカウントの管理など、基本的な作業に集中できます。

NASは機器の選定・購入から、初期設定、ユーザー管理、定期的なメンテナンス、故障時の対応まで、すべて自社で行う必要があります。ネットワークやセキュリティに関する専門的な知識が求められる場面も多く、担当者の負担は大きくなります。

拡張性(スケーラビリティ)

クラウドは事業の成長に合わせて、必要なときに必要なだけ容量を増やすことができます。管理画面からプランを変更するだけで、すぐに容量を追加できる手軽さが魅力です。

NASの容量を増やすには、新しいハードディスクを購入して物理的に増設したり、NAS本体をより大容量のものに買い替えたりする必要があります。作業には手間と時間がかかり、一時的にシステムを停止しなければならない場合もあります。

BCP・災害対策

クラウドはデータは、地理的に離れた複数の堅牢なデータセンターで冗長的に保管されています。そのため、地震や火災などの災害が発生しても、データが失われるリスクは極めて低く、事業継続計画(BCP)の観点から非常に有利です。

NASはオフィスに機器を設置するため、その場所で災害が発生した場合、機器の破損とともにすべてのデータが失われてしまう危険性があります。別途、遠隔地にバックアップを取るなどの対策が必須となります。

自社に合うのはどっち?クラウドとNASの選び方と判断基準

メリット・デメリットを比較した結果、「結局、うちの会社にはどちらがいいの?」と悩むかもしれません。ここでは、具体的な企業の状況に合わせて、どちらの選択肢がより適しているかの判断基準を解説します。

【状況別】こんな企業にはクラウドがおすすめ

以下の項目に多く当てはまる企業は、クラウドストレージの導入が向いています。

リモートワークやハイブリッドワークを導入している

従業員がオフィス以外の場所で働く機会が多い場合、どこからでも安全かつ簡単にアクセスできるクラウドは必須のツールです。

情報システム担当者がいない、または兼務で多忙

サーバーの運用管理に人手や時間を割けない場合、メンテナンスフリーなクラウドは担当者の負担を大幅に軽減します。

BCP(事業継続計画)対策を強化したい

災害時でも事業を止めないために、データの安全性を最優先で確保したい企業にとって、堅牢なデータセンターで管理されるクラウドは最適な選択です。

初期投資を抑えてすぐに始めたい

高価な機器を購入することなく、月額費用だけでスモールスタートしたい場合に適しています。

社外の取引先とのファイル共有や共同作業が多い

安全なファイル共有リンクの発行や、複数人での同時編集機能を活用することで、業務効率が格段に向上します。

【状況別】こんな企業にはNASがおすすめ

一方で、以下のような特徴を持つ企業は、NASの導入が適している場合があります。

従業員のほとんどがオフィス内で勤務している

ファイルアクセスが社内ネットワークに限定される場合、高速で安定したNASのメリットを最大限に活かせます。

独自の厳格なセキュリティポリシーを適用したい

データを完全に自社の管理下に置き、独自のセキュリティ設定を細かくコントロールしたい場合にNASは強みを発揮します。

月々のランニングコストを最小限に抑えたい

初期投資はかかっても、長期的に見て運用コストを抑えたいと考える企業には、買い切り型のNASが魅力的に映るでしょう。

数TB(テラバイト)以上の大容量データを頻繁に扱う

動画編集や設計データなど、非常に大きなファイルを日常的に扱う場合、クラウドではコストが高額になりがちです。社内LANで高速にアクセスできるNASの方がコストパフォーマンスに優れることがあります。

容量とコストで考える

容量とコストで考えると、データ量が少ない(〜2TB程度)の場合はクラウドの方が初期投資を抑えやすい傾向にあります。ただし「データ量が少ないからNASで十分」と考える企業もあるでしょう。

その場合でも、次の観点を確認することが重要です。

セキュリティとバックアップ:NASの場合、自社でウイルス対策やバックアップを管理する必要があります。クラウドは標準で冗長化や暗号化が行われるケースが多く、少容量でも安心感は大きいです。

運用負荷:NASはハード障害や買い替え、設定変更などを社内で対応する必要があります。専任のIT担当がいない中小企業では負担になりやすい点です。

将来の拡張性:現時点で容量が少なくても、数年後に社員数やデータ量が増加する可能性があります。クラウドなら柔軟にスケールできるため、「小さく始めて大きく伸ばす」選択肢になります。

逆に、「容量は少なく変動も少ない」「社内にIT管理を担える人がいて、セキュリティ運用にも自信がある」場合は、NASを維持するのも合理的な判断となり得ます。

既存資産を活かす「ハイブリッド運用」という選択肢

「NASのメリットも捨てがたいが、クラウドの利便性も欲しい…」そんな企業にとって、「ハイブリッド運用」は現実的な解決策となり得ます。これは、社内に設置したNASとクラウドストレージを連携させて、両方の良いところを組み合わせる運用方法です。

NASとクラウド連携のメリット(BCP対策・外部共有)

ハイブリッド運用には、主に2つの大きなメリットがあります。

メリット1:強固なBCP対策の実現

これが最も一般的な活用法です。日常業務は社内の高速なNASで行い、そのデータを自動的にクラウドへバックアップします。万が一、火災や地震などで社内のNASが破損しても、データはクラウド上に安全に保管されているため、事業を迅速に復旧させることが可能です。

メリット2:安全な外部とのファイル共有

社内データはNASで管理しつつ、社外の取引先と共有したい特定のファイルやフォルダだけをクラウドと同期させます。これにより、社内ネットワーク全体を外部に公開することなく、安全かつスムーズに外部とのデータ連携が実現できます。

主要NASメーカーのクラウド連携機能と設定方法

現在、市場に出回っている多くの法人向けNASには、標準でクラウド連携機能が搭載されています。Synology社の「CloudSync」Buffalo社の「クラウドストレージ連携機能」といった機能を使うことで、AmazonS3、Dropbox、GoogleDrive、MicrosoftOneDriveといった主要なクラウドサービスとNASを簡単に連携させることができます。

設定は、NASの管理画面から連携したいクラウドサービスを選択し、アカウント情報を入力、同期したいフォルダを指定するといった手順で、比較的簡単に行えます。

ハイブリッド運用の注意点とデメリット

良いことずくめに見えるハイブリッド運用ですが、注意点もあります。

それは、管理が複雑になる可能性があることです。NASとクラウド、そしてそれらを繋ぐ同期ツールという3つの要素を管理する必要が出てきます。

同期設定のミスやネットワークの不調によって、「正しくバックアップされていなかった」といった事態も起こり得ます。運用の手間を増やさないためにも、設定や管理がシンプルで、信頼性の高いツールを選ぶことが重要です。

脱・物理サーバー!「クラウドNAS」という新たな選択肢

これまでの比較で、NASの物理的な機器管理の煩わしさや災害リスクが大きな課題であることが見えてきました。ハイブリッド運用も一つの手ですが、管理の複雑さが残ります。そこで今、第3の選択肢として注目されているのが「クラウドNAS」です。

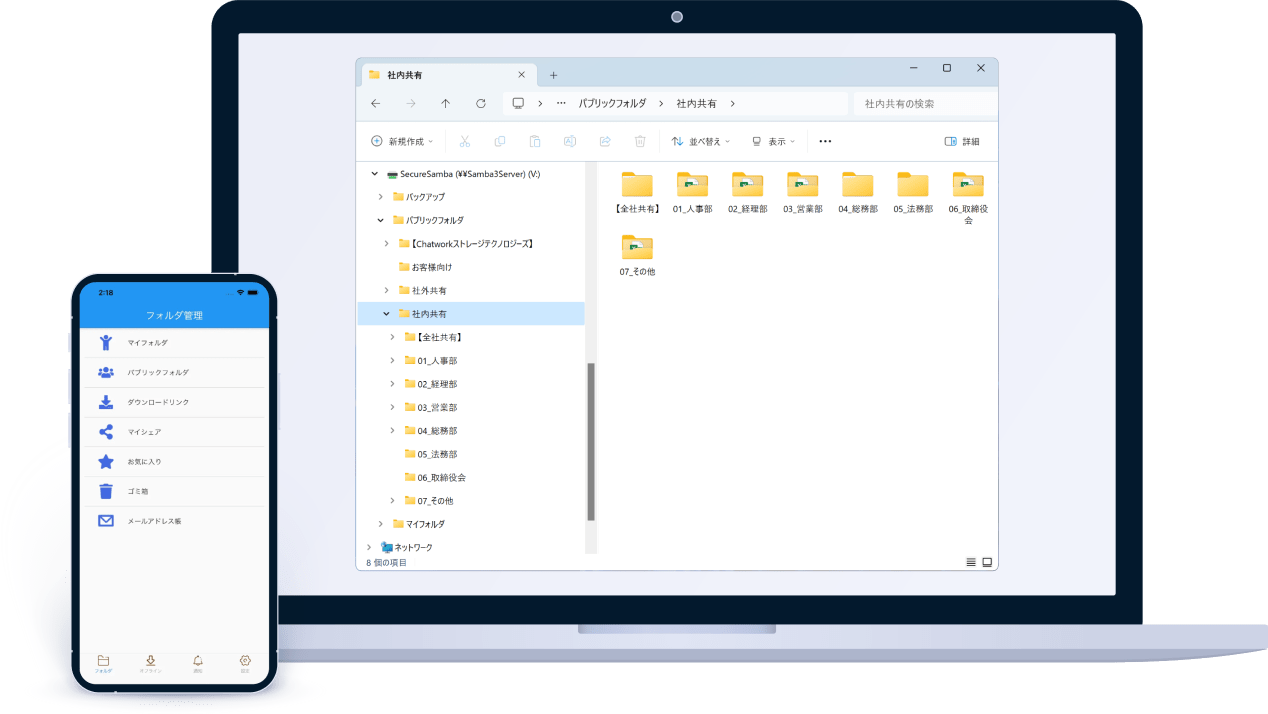

クラウドNASとは、一言でいえば「物理的な機器(箱)を必要としない、クラウド上のNAS」です。

従来のNASが提供してきたファイルサーバーとしての機能(Windowsのエクスプローラーからアクセスできる使い勝手など)を、サービスとしてクラウド上で提供します。

従来のNASとの違いは物理的な機器の購入、設置、メンテナンスが一切不要になります。

また、クラウドストレージとの違いは一般的なクラウドストレージよりも、従来の社内ファイルサーバーに近い操作感や管理機能を提供することに特化しているサービスが多いのが特徴です。

つまり、NASの「使いやすさ」と、クラウドの「管理の手軽さ・安全性」を両立させた、新しい形のファイルサーバーといえます。

自社に最適なファイルサーバーを見極めよう

本記事では、ファイルサーバーの選定に悩む情報システム担当者の方へ向けて、「クラウド」と「NAS」を多角的に比較し、それぞれの特徴や選び方を解説してきました。

改めてポイントを整理すると、以下のようになります。

- クラウドストレージ:初期費用を抑えられ、運用負荷が低く、リモートワークやBCP対策に強い。ただし、継続的なコストが発生する。

- NAS:ランニングコストは低いが、高額な初期投資と専門知識を要する運用管理、災害への脆弱性という課題を抱える。

- ハイブリッド運用:両者の良いとこ取りが可能だが、管理が複雑化する可能性がある。

- クラウドNAS:物理サーバーから脱却し、NASの操作性とクラウドの利便性を両立する新しい選択肢。

ファイルサーバーの選択は、単なるツールの導入ではなく、会社の働き方や事業継続性を左右する重要な経営判断です。

特に、専門の情報システム部門を持たないことが多い中小企業にとっては、「運用管理の手間がかからないこと」「専門知識がなくても使えること」「安全であること」が、コストと同じくらい重要な選定基準となるでしょう。

これらの要件をバランス良く満たす選択肢として、近年では法人向けのクラウドストレージが主流になりつつあります。

例えば、国産の法人向けクラウドストレージである「セキュアSAMBA」は、その選択肢の一つです。中小企業が必要とする「直感的な使いやすさ」と、大企業レベルの「高度なセキュリティ」を両立しているのが特徴です。

面倒なVPN設定なしで安全なリモートアクセスを実現し、国内のデータセンターでデータを厳重に管理するため、情報システム担当者の負担を軽減しながら、大切な会社の情報を守ることができます。

多くの法人向けクラウドストレージでは、無料から試せるプランが用意されています。まずは実際に使ってみて、自社の業務に合うかどうかを確かめてみるのが、最適なファイルサーバー選びへの一番の近道かもしれません。